Se 2020 acabasse hoje, o número de mortos por Covid-19 já seria suficiente para alterar, pelo menos temporariamente, o perfil epidemiológico brasileiro que vinha estabilizado há décadas. A mudança mais imediata, provavelmente, seria no lugar ocupado pelas doenças infectocontagiosas e parasitárias (DIPs), que há muito tempo estão entre as que menos matam no país, e, ao que tudo indica, subiriam para as primeiras colocações nesse ranking. Se as estratégias de controle conseguirem estacionar ou mesmo eliminar a circulação do vírus, essa modificação pode ser rápida e, no ano seguinte, as DIPs voltarem para a parte de baixo do gráfico, onde têm paulatinamente se localizado desde a década de 1990. Já se o volume de mortes continuar crescendo por muito tempo, isso pode afetar a pirâmide demográfica e epidemiológica de forma mais incisiva. Pesquisadores alertam, ainda, que outros efeitos da pandemia, de mais longo prazo, podem provocar mudanças mais estruturais nesse desenho. As ‘novidades’ vão desde as sequelas que a Covid-19 deixa em uma parte dos que foram contaminados até o agravamento do quadro e mesmo aumento de mortes de pacientes de doenças crônicas, que não procuraram ou não conseguiram continuar o tratamento durante a pandemia. Isso sem contar a piora dos indicadores sociais que afetam diretamente as condições de saúde.

Mas qual a importância desse balanço? Afinal, que o número de óbitos tende a crescer em meio a epidemias, todo mundo sabe. Que o Brasil é o segundo país com mais mortes por Covid-19 no mundo e tem uma das maiores taxas de óbito por milhão de habitantes (chegou à 8ª posição no início de setembro), também. A questão é que, ao controle da pandemia, soma-se agora o desafio de olhar e cruzar um conjunto de dados sanitários com o objetivo de alertar e preparar o sistema e as políticas de saúde para enfrentar outras consequências, diretas e indiretas, da crise gerada pelo novo coronavírus. “Que a Covid-19 vai estar em cima no ranking [de mortalidade], eu tenho certeza, mas será que ela vai diminuir as outras doenças?”, questiona Iuri Leite, pesquisador da Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca da Fundação Oswaldo Cruz (ENSP/Fiocruz) e especialista nas áreas de estatística e demografia, que responde: “Eu tenho minhas dúvidas”.

O Brasil que a pandemia encontrou

Quando chegou por essas bandas, a pandemia encontrou um país um pouco mais jovem do que os europeus, embora com uma população muito mais velha do que na década de 1940, marco a partir do qual a expectativa de vida dos brasileiros subiu mais de 30 anos, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), chegando a 76,8 anos em 2018. Esse foi, desde sempre, um dado importante a ser considerado quando se tentava estimar (e evitar) o estrago que o novo coronavírus poderia fazer por aqui, já que a idade avançada tinha se mostrado um fator de maior risco para o agravamento da doença. “De um modo geral, [a Covid-19] encontrou um país com nível médio de desenvolvimento em termos de padrões de saúde, mas com algumas condições sociais preocupantes”, resume o médico epidemiologista Maurício Barreto, pesquisador do Instituto Gonçalo Moniz (IGM/Fiocruz Bahia).

A parte do “desenvolvimento” se deve, principalmente, ao avanço de alguns importantes indicadores de saúde, entre os quais se destaca a redução da mortalidade infantil – que caiu de quase 32 por mil nascidos vivos em 1997, primeiro ano da série histórica do IBGE, para 12,4 por mil em 2018 – o que, ainda assim, é um índice muito superior ao de países desenvolvidos, como Alemanha e França, cujas taxas são, respectivamente, de 3,4 e 3,2 mortes para cada mil nascimentos. A melhoria de condições sociais, como a ampliação do saneamento básico e da oferta de água tratada, contribuiu também para diminuir a incidência e letalidade de doenças infectocontagiosas e parasitárias, que eram responsáveis pela morte de muitos brasileiros, inclusive crianças. Para se ter uma ideia, dados do último estudo sobre Carga Global de Doenças no Brasil mostram que, em 1990, as diarréias eram a 8ª maior causa de óbitos no país, enquanto, em 2015, ano mais recente analisado pela pesquisa, ela passou a ocupar o 36º lugar. Esse pode parecer o cenário de uma realidade muito longínqua, mas, como destaca Barreto, tudo isso tem impacto direto no ambiente mais ou menos favorável que outras epidemias podem encontrar no país. “Essa possivelmente não vai ser a última pandemia”, alerta, explicando, no entanto, que as condições sanitárias que o país conquistou nas últimas décadas funcionam como um freio para determinadas doenças. “Hoje uma disseminação massiva da cólera não vai mais acontecer porque nós já vivemos em condições sanitárias em que grande parte da população está protegida. Anos atrás tivemos casos de cólera no Brasil, mas ela se autoconteve porque grande parte da população já tem água encanada, saneamento... Então, o sistema de transmissão da cólera é bloqueado por essa espécie de cadeia de proteção”, exemplifica, ressaltando que, como o novo coronavírus está mostrando, o grande risco hoje são as infecções respiratórias.

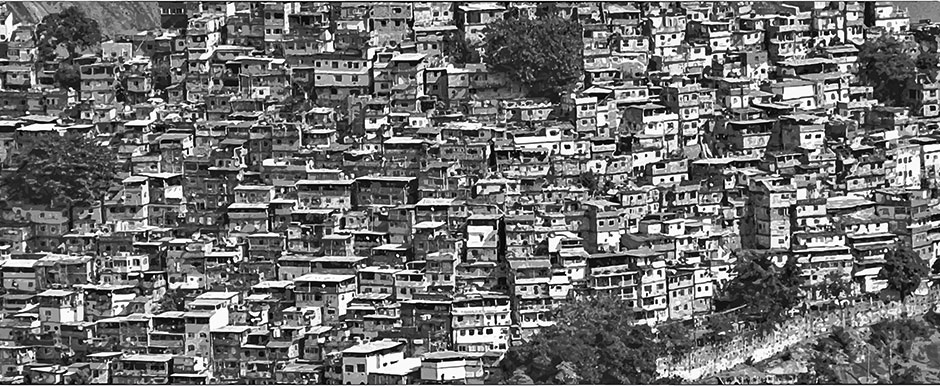

E é aqui que entram as tais “condições sociais preocupantes”, determinadas, principalmente, pelo alto grau de desigualdade social do país. No caso da pandemia em curso, isso se expressou concretamente na alta densidade populacional, que caracteriza periferias e favelas e aumenta significativamente as chances de transmissão de uma doença respiratória como a Covid-19. “Havia poucos dados europeus [sobre isso], mas os dados americanos já nos mostravam que a doença afligia diferentemente grupos sociais distintos”, lembra Mauricio Barreto, referindo-se ao momento inicial da crise, quando os pesquisadores observavam o que acontecia no resto do mundo para saber como agir no Brasil. Seis meses depois da chegada da pandemia por aqui, estudos confirmam essa preocupação. De acordo com um mapeamento do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) feito entre março e junho, por exemplo, no Rio de Janeiro, uma das cidades mais afetadas pela Covid-19, nos bairros com menores Índice de Desenvolvimento Social (IDS), morreu mais do que o dobro de pessoas comparados aos bairros mais ricos. Também na capital paulista, outro município muito atingido pela pandemia, estudos da Universidade de São Paulo (USP) coordenados pelo epidemiologista Paulo Lotufo calcularam que a mortalidade nos bairros mais ricos foi de 36 por 100 mil habitantes, enquanto nas regiões mais pobres esse número subiu para 57,7 por 100 mil. Também não por acaso, Manaus, uma das cidades brasileiras mais castigadas pelo novo coronavírus, é uma das poucas capitais que, segundo o IBGE tem mais da metade da sua população, 53%, morando em “aglomerados subnormais”, o nome utilizado para designar favelas. “Em lugares onde você tem uma aglomeração muito grande, onde já existe uma pobreza estrutural arraigada, esse tipo de epidemia vai matar jovens e idosos”, explica JesemOrellana, pesquisador da Fiocruz Amazônia.

Isso é o que está acontecendo agora, enquanto a pandemia ainda está entre nós. Mas as determinações observadas neste momento se somam também a outras preocupações concretas em relação ao futuro. Um exemplo é o próprio acesso à água que, embora tenha se ampliado a ponto de permitir o bloqueio de algumas doenças, se tornou ainda mais central diante da pandemia de uma infecção respiratória como a provocada pelo coronavírus. “Co

mo a limpeza das mãos, a higiene pessoal e mesmo o saneamento domiciliar passaram a ser elementos de centralidade [no controle da Covid-19] por ser uma barreira sanitária, o debate acerca do direito humano à água passou a ter uma importância ainda maior no país. A Covid-19 mostrou que esse fornecimento precisa ser contínuo e alcançar toda a população, em todas as esferas da vida, incluindo-se, por exemplo, os moradores de rua”, alerta Alexandre Pessoa, engenheiro sanitarista e professor-pesquisador da Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio (EPSJV), da Fiocruz, explicando, no entanto, que isso tem a ver com um conjunto muito mais amplo de problemas sanitários, que têm desafiado o país. “Ter acesso contínuo à água potável é fundamental para a redução das chamadas DRSAIs, as doenças relacionadas ao saneamento ambiental inadequado, que envolvem não só as doenças de veiculação hídrica feco-oral como também aquelas transmitidas por inseto vetor, como as arboviroses”, resume. Portanto, além de doenças emergentes e já consideradas endêmicas em algumas regiões do país, como a dengue, entre as DRSAIs estão várias doenças infecciosas, como a hepatite A, as parasitoses intestinais, esquistossomose, leptospirose e diarreia. E além desse conjunto de doenças, diz o pesquisador, agora também a Covid-19 – e quem sabe outras futuras infecções respiratórias – depende do acesso à água tratada, além de sabão e informação, reforça, como barreiras sanitárias.

Ainda de acordo com Pessoa, essa preocupação em relação ao futuro aumentou desde que foi aprovada a revisão do marco do saneamento, que permite a ampliação da concessão desses serviços para a iniciativa privada. “Existe uma preocupação de que os territórios mais vulnerabilizados, aqueles que têm inclusive os piores indicadores de morbimortalidade, não sejam priorizados nos projetos de engenharia e ampliação do sistema de saneamento. O risco é de se obedecer a uma lógica de rentabilidade, que poderia sacrificar municípios e regiões mais pobres das metrópoles e do interior”, explica. E alerta: “O critério da saúde pública precisa prevalecer sobre o critério do lucro”.

A comparação entre a atuação do novo coronavírus na Europa e no Brasil acendeu nos pesquisadores também o alerta sobre a associação da pandemia com doenças que não existem ou são menos recorrentes lá, mas que continuam sendo um problema sanitário por aqui. Um exemplo, que reforça o quanto a desigualdade é uma determinação social da saúde no Brasil, mesmo durante a pandemia, é a tuberculose, doença infectocontagiosa que é uma das comorbidades da Covid-19. Nacionalmente, a incidência da tuberculose hoje não chega a ser um fator especial de preocupação – são cerca de 35 casos por 100 mil habitantes, segundo o Boletim Epidemiológico de 2020, produzido pela Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS) do MS. Mas quando se olha para algumas localidades específicas, sobretudo em regiões de favelas, os números crescem: os dados mais recentes, de 2018, mostram que Amazonas e Rio de Janeiro, dois estados que ganharam destaque na pandemia de Covid-19 e que têm grandes áreas de favelas, lideravam o coeficiente de incidência de tuberculose, com 72,9 e 66,3 casos por 100 mil habitantes, respectivamente. Soma-se a isso o cenário endêmico de arboviroses, como a dengue e a chikungunya, que, pelo menos até onde se sabe, não causam nenhum agravamento nos quadros de Covid-19, mas demandam um esforço contínuo dos sistemas de saúde, em alguns casos estrangulados pela pandemia. “Isso é uma diferença dos países europeus, que não têm essas doenças. Nós temos as doenças crônicas, mas temos ainda doenças infecciosas agudas. E ainda não tinha havido nenhuma experiência [da Covid-19 em país com essas características]”, resume Maurício Barreto.

Ranking de mortalidade

Todas essas são questões atuais, determinadas, em grande medida, pelo contexto epidemiológico e sanitário que existia antes de a pandemia chegar por aqui e agravadas por ela. Mas o novo coronavírus trouxe novidades.

No Brasil que a pandemia encontrou, há muitos anos as principais causas de morte são as doenças crônicas não-transmissíveis, a violência e os acidentes de trânsito (estes dois últimos classificados como causas externas). De acordo com o estudo de ‘Estatística Cardiovascular 2020’, do qual Glaucia Moraes, coordenadora de Acompanhamento da Gestão e Controle Interno da Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC) é uma das autoras, cerca de 72% das mortes no Brasil se devem a doenças crônicas não-transmissíveis, entre as quais as doenças cardiovasculares participam com a maior parte: 30%, com destaque para as Doenças Isquêmicas do Coração, Acidente Vascular Cerebral (AVC) e Insuficiência Cardíaca.

Nesse processo de “transição epidemiológica”, o país deixou para trás as estatísticas assombrosas de mortes por doenças infectocontagiosas e mortalidade infantil. Mas, num país continental, diverso e desigual como o Brasil, isso não significa que elas tenham deixado de existir. “A redução da mortalidade por doenças infectocontagiosas começou a ser interpretada como uma redução da ocorrência dessas doenças”, diz o pesquisador da Fiocruz Bahia, contando que, na década de 1990 e nos anos 2000, principalmente em função da Aids, começou-se a falar na reemergência de algumas dessas doenças, atentando-se para “esse potencial que elas tinham de reaparecer e de aparecerem novas espécies ou novas mutações”. Ele ressalta que hoje esse debate já não está tão forte na “agenda política de saúde” como “há 15, 20 anos atrás”. “Mas agora a pandemia traz isso para essa geração: [a constatação de] que as doenças infecciosas estão vivas e podem causar distúrbios imensos”, diz Barreto.

Considerando o total de 138 mil óbitos registrados em final de setembro, a pandemia já matou, em seis meses, mais de 10% dos 1.348.231 mortos no país em todo o ano de 2019

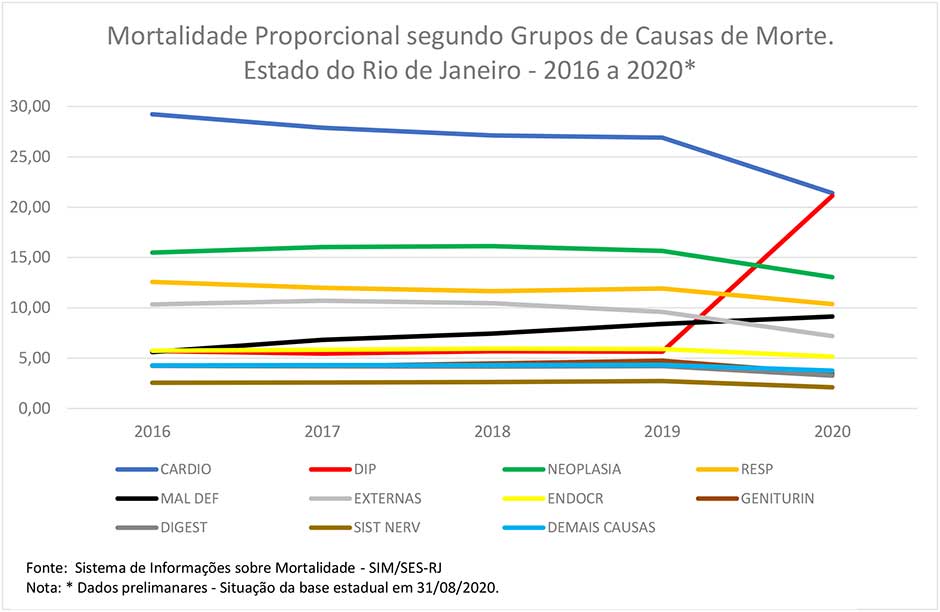

De fato, em alguns estados, como o Rio de Janeiro, os números já não deixam dúvidas: enquanto na série histórica de 2016 a 2019 as doenças infectocontagiosas e parasitárias se mantiveram estáveis e chegaram a responder, no máximo, por 5,7% das mortes, no início de setembro deste ano elas chegaram a 21,1%, quase empatadas com as doenças do aparelho circulatório, que, até aquele momento, tinham sido responsáveis por 21,4% dos óbitos da população fluminense em 2020. Nacionalmente, é possível fazer apenas suposições e desenhar cenários, já que os números das outras causas de mortalidade ainda não estão disponíveis. Mas, mesmo imprecisa, a conta é clara: supondo-se que as outras DIPs matem em 2020 a mesma quantidade de pessoas do ano passado – mais de 56 mil – e somando-se a esse número as mais de 138 mil mortes por Covid-19 registradas até agora,  chegaríamos a cerca de 194 mil óbitos – o que, tomando-se como base os dados de 2019, seriam suficientes para colocar as DIPs no terceiro lugar do ranking, atrás apenas das doenças do aparelho circulatório (que mataram mais de 362 mil pessoas) e dos diversos tipos de câncer, responsáveis pela morte de mais de 234 mil. Já se tomarmos como referência a causa específica de morte, usando o mesmo raciocínio para simular a situação do país como um todo, a Covid-19 ficaria em primeiro lugar, superando de longe os 94.980 mortos por infarto agudo do miocárdio, doença que mais matou em 2019, segundo os dados ainda preliminares do SIM. Considerando o total de 138 mil óbitos registrados em final de setembro, a pandemia já matou, em seis meses, mais de 10% dos 1.348.231 mortos no país em todo o ano de 2019. “Provavelmente, a Covid vai ser a principal causa de mortalidade no país [em 2020]”, adianta Iuri Leite, apostando, no entanto, que, logo na sequência, virão as mesmas doenças que já têm encabeçado os óbitos, o que, na sua avaliação, define que o impacto da pandemia não deverá ser suficiente para mudar o perfil epidemiológico do país. “O que mudou agora é que você vai ter uma doença infecciosa nas primeiras posições do ranking de mortalidade, mas isso é uma coisa temporária, um recorte no tempo. Vai depender do tempo de infecção, mas quando isso for resolvido, seja por uma vacina extremamente eficaz ou que diminua a propagação da doença, consequentemente vai haver uma diminuição de mortalidade”, diz. A pesquisadora da EPSJV/Fiocruz Ana Reis concorda: “O que vai acontecer na série histórica é que, quando chegar em 2020, a DIP vai ter um pico. E, se a gente conseguir controlar essa doença, quando chegar em 2021, ela vai voltar à normalidade”.

chegaríamos a cerca de 194 mil óbitos – o que, tomando-se como base os dados de 2019, seriam suficientes para colocar as DIPs no terceiro lugar do ranking, atrás apenas das doenças do aparelho circulatório (que mataram mais de 362 mil pessoas) e dos diversos tipos de câncer, responsáveis pela morte de mais de 234 mil. Já se tomarmos como referência a causa específica de morte, usando o mesmo raciocínio para simular a situação do país como um todo, a Covid-19 ficaria em primeiro lugar, superando de longe os 94.980 mortos por infarto agudo do miocárdio, doença que mais matou em 2019, segundo os dados ainda preliminares do SIM. Considerando o total de 138 mil óbitos registrados em final de setembro, a pandemia já matou, em seis meses, mais de 10% dos 1.348.231 mortos no país em todo o ano de 2019. “Provavelmente, a Covid vai ser a principal causa de mortalidade no país [em 2020]”, adianta Iuri Leite, apostando, no entanto, que, logo na sequência, virão as mesmas doenças que já têm encabeçado os óbitos, o que, na sua avaliação, define que o impacto da pandemia não deverá ser suficiente para mudar o perfil epidemiológico do país. “O que mudou agora é que você vai ter uma doença infecciosa nas primeiras posições do ranking de mortalidade, mas isso é uma coisa temporária, um recorte no tempo. Vai depender do tempo de infecção, mas quando isso for resolvido, seja por uma vacina extremamente eficaz ou que diminua a propagação da doença, consequentemente vai haver uma diminuição de mortalidade”, diz. A pesquisadora da EPSJV/Fiocruz Ana Reis concorda: “O que vai acontecer na série histórica é que, quando chegar em 2020, a DIP vai ter um pico. E, se a gente conseguir controlar essa doença, quando chegar em 2021, ela vai voltar à normalidade”.

O que a Covid-19 já está gerando neste momento, segundo Iuri, é aquilo que, na epidemiologia, se chama de “excesso de mortalidade”. “É quando, observando a mortalidade no passado, eu comparo com aquilo que de fato está ocorrendo hoje”, explica o pesquisador, e completa: “O excesso de mortalidade se mostra elevado quando eu comparo os dados observados em 2020 com os projetados para o mesmo ano, com base em informações dos anos anteriores, 2015 a 2019, por exemplo”. E isso é fundamental para entender o tamanho do estrago que a pandemia está causando num cenário em que, por motivos diversos, não apenas no Brasil, se tem um alto grau de subnotificação.

Por isso, junto com outros pesquisadores, Jesem Orellana fez um levantamento do excesso de mortalidade em quatro capitais brasileiras – Rio de Janeiro, Fortaleza, Manaus e São Paulo – entre o final de fevereiro e meados de junho. Tomando como referência o histórico de mortes dos cinco anos anteriores, o grupo projetou a quantidade de óbitos esperados para cada cidade naquele período, e calculou a diferença, avaliando por semana epidemiológica. “Ao analisar esses dados em diferentes momentos do tempo, você consegue ter um retrato do que seria esperado em termos de mortalidade nessas cidades”, explica. A opção, no entanto, foi utilizar o indicador de morte natural e não o de mortalidade geral, como recomenda a Organização Mundial de Saúde (OMS). O principal motivo, segundo Jesem, é que as mortes por causas externas (não-naturais) representariam uma espécie de “distorção” dos dados analisados, tendo em vista, por exemplo, a tendência de redução de óbitos por acidente de trânsito nos primeiros meses da pandemia, em função do isolamento social. De fato, embora não haja dados sistematizados de todo o país, notícias de diversos estados apontaram uma queda no número de vítimas de acidentes de trânsito: 11% a menos em São Paulo no primeiro semestre, comparado ao do ano anterior; 40% no Rio de Janeiro considerando apenas o mês de março.

O fato é que o resultado do estudo mostra que, em Manaus, em todo o período estudado, houve um excesso de mortes de 113%. No intervalo entre as semanas epidemiológicas que vão de 19 de abril a 16 de maio, que segundo Jesem foram as “mais críticas” da pandemia na capital do Amazonas e no Rio de Janeiro, o excesso de mortes chegou a 296% em Manaus. “Você tem uma quantidade de gente muito grande morrendo antes da hora, de forma inesperada”, resume.

O Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) lançou em agosto um painel de análise de excesso de mortalidade. E, segundo o painel, consultado para esta reportagem em 21 de setembro, o país tinha registradas mais de 118 mil mortes em excesso, o que equivale a 22% a mais do que o esperado. A distribuição por região mostra que, no Nordeste, esse número chega a 40% e a 37% no Sudeste, além de 13% no Norte, 7% no Centro-Oeste e 3% no Sul.

Agravamento de outras doenças

Quantas dessas mortes “em excesso” foram causadas diretamente pela Covid-19 não é possível afirmar com certeza. Mas o que os pesquisadores têm apontado é a importância de se atentar para um conjunto de outras causas – seja de morte ou de piora das condições gerais de saúde – que estão indiretamente ligadas à pandemia. E que precisam ser objeto da atenção neste momento para evitar uma redução ainda maior dos indicadores sanitários durante e depois da passagem do coronavírus. “O verdadeiro papel dos epidemiologistas é se antecipar à tragédia, antecipar os problemas. E, nesse sentido, eu acho que a gente tem que fazer projeções, mesmo que não existam todos os dados neste momento”, defende Jesem.

Para se ter uma melhor dimensão desse cenário, no entanto, vale dar um passo atrás e voltar ao retrato do país que a pandemia encontrou. Mesmo entre as doenças que passaram a encabeçar a lista de maior mortalidade, o Brasil vinha conseguindo reduzir mortes e melhorar indicadores. Quem garante é Glaucia Moraes, da Sociedade Brasileira de Cardiologia, a partir de estudos da entidade que acompanham uma série histórica que vem da década de 1990 até 2017. “Houve uma melhora. Nossa taxa de mortalidade por doença cardiovascular em 1990 era muito maior. Até hoje, o cuidado cardiovascular estava relativamente muito melhor, especialmente nas regiões mais desenvolvidas, como o sudeste e o sul”, relata, explicando que, junto com a redução das doenças infectocontagiosas e da mortalidade infantil, esse processo também contribuiu para o aumento da expectativa de vida do brasileiro. Mas pondera: “Se vamos continuar assim em 2020, com todas as incapacidades que teremos a partir da Covid-19, ninguém pode responder”.

“Como está a assistência dos ‘não Covid’? Como está o Programa Nacional de Imunização nessa crise toda? Os postos de saúde continuam oferecendo o mesmo padrão de vacinação que ofereciam antes? A linha de cuidado de doenças para as quais existem medicamentos está mantida? Essas análises precisam ser feitas, porque sempre houve o [alerta] precaucional de que a crise poderia aumentar outros problemas de saúde”.

Maurício Barreto

E o dado bruto da mortalidade não é o único considerado nessa avaliação. Isso porque tem sido usado em algumas análises, inclusive em poucos estudos realizados no Brasil, um indicador chamado de DALY (sigla em inglês para DisabilityAdjusted Life Years, Anos de Vida Perdidos Ajustados por Incapacidade), que combina o impacto de mortalidade e de morbidade, como explica Iuri. Trata-se, na verdade, da combinação de dois cálculos. Um, conhecido como YLL, na sigla em inglês, mede os “anos de vida perdidos por morte prematura”, ou seja, o nível de prematuridade dos óbitos, de acordo com a expectativa de vida esperada naquela idade e sexo. Um exemplo? Quando uma pessoa morre aos 20 anos num país como o Brasil, cuja expectativa de vida média é de 77 anos, seu YLL é de 57 anos. “É como se ele levasse em conta não apenas o óbito, mas também a perda social que se tem. Quanto mais jovem a morte ocorre, pior o seu sistema de saúde e pior a sua sociedade”, explica Iuri. O outro cálculo, abreviado como YLD, diz respeito aos “anos vividos com incapacidade”, levando em conta, portanto, aquelas pessoas que não morreram mas têm seu cotidiano limitado pelos efeitos de uma ou mais doenças. E que, exatamente pela dependência de tratamentos específicos, geram demanda e impacto sobre os sistemas de saúde. A coordenadora da SBC exemplifica: “O indivíduo pode morrer por doença isquêmica e pronto. Ou pode sobreviver ao infarto e ter uma insuficiência cardíaca, que é extremamente custosa. Nas hospitalizações no Brasil, [uma das causas] que mais custa dinheiro é a insuficiência cardíaca, porque eu vou precisar de uma série de remédios, de reabilitação...”. Segundo dados sistematizados na ‘Estatística Cardiovascular 2020’, entre 2008 e 2018, as doenças cardiovasculares “foram responsáveis pelos gastos diretos mais substanciais com hospitalização e pelos custos indiretos por redução de produtividade devida à ausência de trabalho”. E o primeiro lugar entre as causas de hospitalização clínica foi exatamente a insuficiência cardíaca, com uma proporção de 131 por 100 mil habitantes. Isso sem contar o efeito sobre os sujeitos: “[Avalia-se] o quanto se perde de vida saudável. A pessoa não morreu, mas não está vivendo igual vivia antigamente”, resume Glaucia.

Para Iuri, ao ir além dos dados de mortalidade, “a grande vantagem” do DALY é que “ele fez com que as pessoas percebessem outras doenças que afetam o estado de saúde e que são quase abandonadas”, como é o caso das doenças psiquiátricas. Isso sem contar, completa o pesquisador da ENSP/Fiocruz, a compreensão de que, do ponto de vista epidemiológico, o peso não é igual quando uma mesma doença mata crianças muito jovens e idosos. Agora, o receio é que, além das muitas mortes diretas, a pandemia impacte a mortalidade e o índice DALY de outras doenças no país. E o que é pior: que isso passe despercebido.

Efeito indireto da pandemia, a descontinuidade do tratamento de problemas crônicos, por dificuldade de acesso aos serviços ou medo de sair de casa em respeito ao isolamento social, pode gerar também um aumento nas mortes por esse grupo de doenças que, apesar da redução, continuam no topo da mortalidade no Brasil. “O que vai acontecer com o futuro? Eu acho que a repercussão vai ser maior nos pacientes de doenças crônicas que eu não tratei, entre as quais as doenças cardiovasculares são as mais importantes representantes. Essas pessoas que não foram tratadas, não fizeram exames, não tomaram remédios, não compareceram ao seu médico... E vão começar a ter um agravamento dessas doenças cardiovasculares”, alerta Glaucia.

Estudos feitos pela Sociedade Brasileira de Cardiologia a partir dos dados do registro civil – fornecidos pelos cartórios – mostram, em 2020, um crescimento significativo das mortes por causas inespecíficas relacionadas a problemas cardiovasculares, principalmente em domicílio. O exemplo mais comumente usado para se definir o que se chama de “causas inespecíficas” ou mal definidas é a famosa ‘parada cardíaca’. “Todo mundo que morre, morre de parada cardíaca, porque o coração para”, explica Iuri, ressaltando que a tendência a esse tipo de imprecisão é maior nas situações em que as pessoas morrem em casa.

Estudos feitos pela Sociedade Brasileira de Cardiologia a partir dos dados do registro civil – fornecidos pelos cartórios – mostram, em 2020, um crescimento significativo das mortes por causas inespecíficas relacionadas a problemas cardiovasculares, principalmente em domicílio. O exemplo mais comumente usado para se definir o que se chama de “causas inespecíficas” ou mal definidas é a famosa ‘parada cardíaca’. “Todo mundo que morre, morre de parada cardíaca, porque o coração para”, explica Iuri, ressaltando que a tendência a esse tipo de imprecisão é maior nas situações em que as pessoas morrem em casa.

De acordo com o estudo da SBC, em quase todas as regiões, com exceção do Norte, houve um fenômeno combinado: redução no registro de mortes por AVC e infarto e aumento dos óbitos por doenças cardiovasculares (DCV) inespecíficas. No país como um todo, caiu em 10,3% o número de mortes por infarto e AVC, enquanto as DCVs inespecíficas subiram em 30,3%, sempre comparado em relação ao mesmo período de 2019. Na região Sul, o aumento foi de 1,4%, contra uma redução de 4,2%. No Sudeste, 35,3% a mais de morte inespecífica para menos 10,7% de AVC e infarto. No Nordeste, foram 33,6%, contra menos 16%. Na região Norte, por fim, houve um aumento de 38,8% no registro de mortes por doenças cardiovasculares inespecíficas, o maior do país, acompanhado por um pequeno crescimento também dos casos de AVC e infarto, de 0,6%. Nacionalmente, o pico dessas mortes inespecíficas se deu, segundo a pesquisadora, nas semanas epidemiológicas 17 e 18 – mesmo período em que a pesquisa de JesemOrellana identificou o maior índice de mortes em excesso em duas das capitais estudadas.

Segundo Glaucia, a primeira suposição possível a partir desses números é que, no caso do AVC e infarto, não houve uma diminuição das mortes e sim uma baixa notificação, que deve ser contabilizada entre as causas registradas como inespecíficas. Assim, dos pouco mais de 30% de mortes inespecíficas por DCV que superam os números de 2019, 10% corresponderiam exatamente aos casos não notificados de AVC e infarto. Ainda assim, ressalta, há um aumento de 20% no número de mortes por doenças cardiovasculares que, nas suas palavras, “não estão em lugar nenhum”. E aqui vem a segunda conclusão possível de ser inferida a partir desses dados: “Quando eu comparo morte de um lado e de outro, 2019 e 2020, a única diferença que eu tive foi a Covid. Então, eu posso supor que muito provavelmente [a variação percentual de mortes] se deveu a isso”.

Vale alertar que, embora, segundo Glaucia, os pacientes com doenças cardiovasculares sejam os que mais morreram e que tiveram quadros mais graves de Covid-19 no Brasil, não necessariamente essas mortes a mais foram causadas pelo coronavírus. “A pessoa tinha hipertensão ou diabetes e, de repente, tem uma parada cardiorrespiratória em casa. No atestado de óbito, escreve-se [que ela morreu de] parada cardiorrespiratória. Provavelmente, ou eles contraíram Covid ou não buscaram o atendimento de uma doença aguda pelo medo do enfrentamento da pandemia”, explica Glaucia, ressaltando, no entanto, que existe sempre a possibilidade de que pessoas que morreram de infarto, em casa, por exemplo, tivessem contraído a infecção por coronavírus mas fossem assintomáticas. Também ajuda a explicar esse quadro, na leitura da representante da SBC, o verdadeiro colapso que alguns sistemas de saúde sofreram com a pandemia, com destaque para a região Norte. “Por isso nós estamos alertando muito sobre a necessidade de tratamento dessas doenças cardiovasculares para além do medo, para além da pandemia e do isolamento social”, avisa.

Maurício Barreto resume as preocupações: “Como está a assistência dos ‘não Covid’? Como está o Programa Nacional de Imunização nessa crise toda? Os postos de saúde continuam oferecendo o mesmo padrão de vacinação que ofereciam antes? A linha de cuidado de doenças para as quais existem medicamentos está mantida? Essas análises precisam ser feitas, porque sempre houve o [alerta] precaucional de que a crise poderia aumentar outros problemas de saúde”.

Destaque entre as causas externas, que estão sempre no topo da mortalidade no Brasil, nacionalmente os assassinatos não tiveram a queda que se esperava em meio à crise sanitária. De acordo com o monitor da violência do site G1, que reúne dados coletados diretamente dos estados, entre março (primeiro mês da pandemia no país) e junho (último contabilizado no painel), aconteceram 14.909 assassinatos no Brasil, incluindo homicídio doloso, latrocínio e lesão corporal seguida de morte. No mesmo período de 2019, esse número foi ligeiramente menor: 14.198. Também sem dados sistematizados para todo o período da pandemia, relatório do Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostrou que, entre março e abril, os casos de feminicídio cresceram mais de 22% em 12 estados, em comparação com o ano passado. Não existem informações disponíveis ainda para todo o território nacional.

Muito além da ‘cura’

Como se tudo isso não bastasse, o acompanhamento de pacientes que contraíram Covid-19 tem mostrado a presença de sequelas em alguns casos, ainda não totalmente conhecidas. E isso tem, inclusive, levado pesquisadores a resistir em caracterizar aqueles que sobreviveram ao novo coronavírus como “curados”. “Eu acho um equívoco quando as pessoas defendem que a gente não tem que falar das mortes e sim das curas”, diz Iuri, lembrando que, diante da subnotificação de casos, o número de óbitos é, possivelmente, o melhor indicador. Além disso, diz, é preciso avaliar os efeitos diversos decorrentes da infecção. “As sequelas passaram a ser uma preocupação concreta”, resume Maurício Barreto.

Glaucia concorda e cita, inclusive, que uma das discussões do Congresso Europeu de Cardiologia, que aconteceu entre o final de agosto e o início de setembro, era sobre se recomendar ou não testes de esforço para pacientes que tiveram Covid-19. Isso porque, segundo ela, é grande o número de pessoas com sintomas de falta de ar e comprometimentos pulmonares importantes após a infecção. “A gente não sabe nem se essa sequela pulmonar, no futuro, não vai ter algum grau de fibrose. E o mesmo se aplica ao coração”, exemplifica. Sobre esses possíveis efeitos, no entanto, pouco se sabe e ainda muito há por descobrir. Glaucia relata, por exemplo, que estavam sendo identificados vários casos de miocardite, aumento da cavidade do coração, em pessoas “teoricamente curadas”. “Um, dois meses depois da infecção, [os pacientes] começam a ficar com dispneia, cansaço etc. E você vê uma miocardite, mas não consegue identificar o vírus. É possível que isso seja pela Covid-19”, diz. Só bem recentemente, lembra, um grupo de pesquisa da USP conseguiu identificar a presença do novo coronavírus na célula miocárdica, o que pode ajudar a explicar o quadro. Mas é só o começo. “A gente vai ter que estar preparado para analisar e estimar essa informação”, alerta Iuri, que completa: “Como é que a gente estrutura o nosso sistema de saúde para cuidar das pessoas com sequelas?”.

Outras consequências diretas do novo coronavírus, também com efeitos sobre o sistema de saúde, são mais facilmente identificáveis. “Você tem uma quantidade de gente presa à tela – de celular, televisão e mídias de uma forma geral – por mais tempo. Tem menos gente fazendo atividade física, então você vai ter mais gente acumulando gordura. E isso significa, por exemplo, mais gente com obesidade e diabetes a longo prazo. Isso sem contar uma série de outros fatores, que incluem também a questão da saúde mental”, enumera Jesem.

Além de tudo isso, como o tempo de internação para os pacientes graves de Covid-19 é longo, principalmente no caso dos idosos, já se identifica a necessidade de fisioterapia e outras atividades de reabilitação. “Eu sei que alguns hospitais, alguns centros já abriram ambulatórios focados em recuperação dos pacientes que tiveram formas graves de Covid. É uma doença que, seja na forma pneumônica, seja por outras complicações associadas a ela, deixa sequelas que exigem algum tempo de recuperação. E lógico que isso vai criar uma carga sobre o sistema de saúde”, diz Barreto, para quem a redução do financiamento do Sistema Único de Saúde (SUS) sempre foi – e continua sendo – uma preocupação. “De modo geral, a população brasileira vinha apresentando um padrão de melhoria das condições de saúde até 2015, quando começa um período de austeridade e começa também uma espécie de freio no projeto de melhoria das condições de saúde”, diz.

Mais longo prazo

O pesquisador da Fiocruz Amazônia não nega que todos esses efeitos visíveis e imediatos são importantes. Mas ele alerta: “O que mais me preocupa é o que a gente não consegue enxergar: os efeitos de médio e longo prazo”, diz Jesem, que completa: “Quando a gente declarar a pandemia extinta, daqui a 18, 20 meses, não sei, isso não significará que os seus efeitos residuais vão ser extintos juntamente com a circulação do vírus”.

O pesquisador da Fiocruz Amazônia não nega que todos esses efeitos visíveis e imediatos são importantes. Mas ele alerta: “O que mais me preocupa é o que a gente não consegue enxergar: os efeitos de médio e longo prazo”, diz Jesem, que completa: “Quando a gente declarar a pandemia extinta, daqui a 18, 20 meses, não sei, isso não significará que os seus efeitos residuais vão ser extintos juntamente com a circulação do vírus”.

E novamente a desigualdade aparece aqui como um fator determinante. “A depender do aprofundamento da pandemia de Covid, nós podemos ter uma redução na expectativa de vida da população. Já estamos tendo evidências da redução do Índice de Desenvolvimento Humano [IDH], que é medido pelo tripé de indicadores de saúde, educação e renda, que afetam principalmente regiões mais pressionadas pela desigualdade”, diz Jesem, acrescentando que a quantidade de mortes por coronavírus na faixa etária mais produtiva, de 20 a 59 anos, também tem efeitos sobre a economia.

E tudo isso, segundo o pesquisador, acaba se refletindo nos indicadores sanitários. “Eu não tenho dúvidas de que, ao trazer esse desequilíbrio em termos de distribuição de renda e emprego, que já não era boa no Brasil, a pandemia de Covid-19 vai trazer desafios ainda maiores e nos puxar para alguns anos atrás em termos de índice de desenvolvimento humano, mortalidade infantil e outros indicadores mais sensíveis às condições socioeconômicas, como, por exemplo, a segurança alimentar”, exemplifica. E completa: “Uma série de consequências vão levar ao aprofundamento da desigualdade. E desigualdade é sinônimo de morte”.