De um dia para o outro, 52 ursos polares famintos apareceram em uma cidade na Rússia. Aconteceu em fevereiro, quando ainda é inverno no hemisfério Norte. Após decretar estado de emergência, as autoridades de Belushya Guba fizeram o que estava ao seu alcance: ergueram cercas no entorno de escolas e parques, escoltaram pessoas de um canto a outro. Acuados, os habitantes da cidadezinha, localizada em um arquipélago no Ártico, foram além: tentaram espantar os animais com tiros de advertência e bombas caseiras. A invasão gerou imagens com um quê de ficção científica.

Em novembro do ano passado, a formação de plataformas de gelo no mar aconteceu no ritmo mais lento jamais registrado. Essas plataformas são usadas pelos ursos para caçar focas. As mudanças climáticas que afetam o habitat desses grandes mamíferos também interferem em relações complexas, menos perceptíveis a olho nu. Mas transformações que acontecem na diminuta escala dos mosquitos já estão causando estragos em todo o planeta. Fazem parte de um amplo repertório de consequências do aquecimento global para a saúde humana.

O nexo

Há 18 anos, o vínculo entre as mudanças climáticas e a saúde foi declarado um consenso científico pelo Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas (IPCC, na sigla em inglês). Em 1990, a relação ainda não era tão clara. O IPCC fora criado apenas dois anos antes pelas Nações Unidas. O Painel, atualmente formado por 195 cientistas, recebe contribuições de milhares de pesquisadores ao redor do mundo. “O IPCC acompanha todos os estudos publicados sobre as mudanças climáticas e compila esse conhecimento em relatórios com o objetivo de subsidiar os governos na tomada de decisões”, explica Carlos Rittl, secretário-executivo do Observatório do Clima.

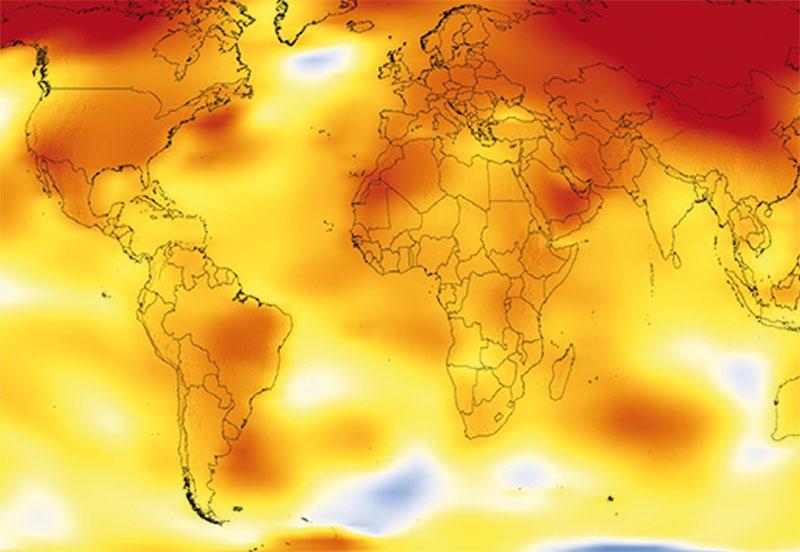

A primeira tarefa do IPCC foi reunir evidências que convencessem a comunidade internacional de algo que já vinha sendo estudado desde o século 19: a relação entre o aumento das temperaturas no planeta e as atividades humanas. Em 1896, o sueco Svante Arrhenius publicou um trabalho seminal – pelo qual ganhou o prêmio Nobel de química – em que mostrou que a queima de combustíveis fósseis, como carvão e petróleo, liberava gás carbônico, aquecendo a atmosfera terrestre. A metáfora do “efeito estufa” foi criada nessa época para explicar o comportamento de gases capazes de reter calor tal qual o vidro em uma estufa. Rittl destaca a importância de pesquisas que conseguem retraçar milênios de história a partir da análise da composição de camadas de gelo e troncos de árvores, mostrando quais eram os gases prevalentes no meio ambiente em cada período. Em paralelo, estações meteorológicas em todo o planeta vão indicando, ano após ano, alta nas temperaturas médias registradas no globo.

Na segunda metade do século passado, acumularam-se evidências de que a partir da Revolução Industrial houve um expressivo aumento na concentração dos chamados gases do efeito estufa (além do dióxido de carbono, metano, clorofluorcarbonetos, óxido nitroso, etc.). Desde 1880, a temperatura terrestre aumentou 0,8o C, segundo a NASA, a agência espacial dos Estados Unidos. Dois terços desse aumento aconteceram a partir de 1975, em um ritmo que variou de 0,15o C a 0,2o C a cada década. “O aumento da temperatura provoca o derretimento mais acelerado das massas de gelo, o que leva à elevação dos níveis dos oceanos. Mas a mudança também causa eventos climáticos extremos. Assistimos à intensificação seja de chuvas e tempestades, seja de secas e estiagens. As consequências para os seres humanos estão sendo sentidas”, resume Rittl.

O segundo relatório do IPCC, de 1995, já explicava que as mudanças no clima podem afetar a saúde humana tanto de forma direta (como nas mortes causadas por ondas de calor e de frio, furacões, inundações e incêndios florestais, por exemplo) quanto de maneira indireta, quando alterações ambientais têm repercussões capazes de modificar padrões de incidência de certas doenças, ou mesmo impactar a disponibilidade e a qualidade de comida e de água. Mas foi em 2001 que o tema entrou definitivamente na agenda. “Acima de tudo, a mudança climática vai aumentar ameaças à saúde humana, especialmente nas populações de baixa renda, predominantemente nos países tropicais e subtropicais”, alertou o terceiro relatório do IPCC, com 1.166 menções à saúde, três vezes mais do que o documento anterior.

Desde então, o nexo entre clima e saúde foi reforçado. Em 2004, a Organização Mundial da Saúde (OMS) conferiu às mudanças climáticas o status de fator de risco quantificável, assim como problemas investigados há muito mais tempo pela epidemiologia, como deficiência de vitaminas, colesterol alto e tabagismo. Dez anos depois, foi possível divulgar os primeiros números graças aos avanços nos modelos estatísticos. Separar o joio do trigo é o diferencial dessas complexas equações, que levam em conta dados ambientais, socioeconômicos e sanitários.

Levando em consideração fatores que também impactam a saúde, como PIB e escolaridade, a OMS estima que as mudanças climáticas serão a causa principal de 250 mil mortes anuais entre 2030 e 2050. Esses cinco milhões de óbitos, porém, são uma projeção considerada conservadora pelo próprio organismo, já que decorrem de apenas quatro problemas de saúde para os quais há modelos globais: desnutrição infantil (95 mil mortes por ano), malária (60 mil), diarreia em menores de 15 anos (48 mil) e exposição de idosos às ondas de calor (38 mil). “Para desenvolver um modelo climático é preciso dispor de uma série histórica com medidas da temperatura, velocidade do vento, umidade relativa do ar, pressão atmosférica, etc. Para fazer as previsões de doenças, porém, é preciso dispor de outras informações. Os bancos de dados de mortalidade são os mais confiáveis. Por isso, até agora, as previsões se limitam a projetar mortes e não adoecimentos”, explica Sandra Hacon, pesquisadora da Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca da Fundação Oswaldo Cruz (Ensp/Fiocruz). Em 2016, um novo estudo publicado no periódico The Lancet concluiu que 529 mil adultos podem morrer até 2050 em consequência da redução na disponibilidade de comida decorrente das mudanças climáticas.

No Brasil

Mesmo com números alarmantes, especialistas se preocupam com o fato de a saúde ainda não ser uma vertente importante da cobertura da mídia sobre o aquecimento global. Mas os esforços para que essa relação seja cada vez mais conhecida estão crescendo. Lançado em 2016, o projeto Countdown, promovido pelo Lancet, pretende monitorar as evidências que relacionam mudanças climáticas e saúde humana até 2030. Para atuar como uma espécie de IPCC da saúde, a revista envolveu 27 instituições acadêmicas espalhadas pelos cinco continentes, além da ONU e de outras agências intergovernamentais. Na última edição, lançada no final de novembro de 2018, foram divulgados os 41 indicadores que serão acompanhados pelos próximos anos. “A saúde das nações nos próximos séculos depende, fundamentalmente, da resposta às mudanças climáticas”, alerta o relatório.

O Brasil foi um dos nove países que mereceu um resumo especial, escrito por pesquisadores da Fiocruz, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade. Tanto no relatório global quanto no brasileiro, o problema das ondas de calor mereceu grande destaque. Sandra Hacon, que foi uma das editoras do texto, explica que uma onda de calor é quando a temperatura se mantém, por alguns dias, acima da média histórica dos últimos 30 anos. “Esse fenômeno, que está se tornando mais frequente, provoca reações no organismo humano”, diz. Estudos mostram que essas ondas estão associadas à piora das condições cardíacas e problemas no fígado decorrentes da desidratação. No ano passado, foram a causa de 1,5 mil mortes na França, que registrou o segundo verão mais quente de sua história. Contudo, o exemplo mais extremo aconteceu no verão de 2003, quando 44 mil pessoas morreram na Europa. O relatório do Lancet mostra que as ondas de calor estão se espalhando. Entre 2000 e 2017, 157 milhões de pessoas passaram a ficar expostas a elas. No Brasil, os últimos dados são de 2015 e mostram que as ondas de calor foram mais longas do que em anos anteriores. A temperatura do verão brasileiro vem ultrapassando a média mundial, e chegou a um pico de 1o C a mais naquele ano.

A variação da temperatura foi responsável por 3,5% das internações hospitalares no país no período que vai de 2000 a 2015. O achado é de um estudo publicado no ano passado na revista científica Environment International citado no relatório brasileiro. Os pesquisadores coletaram dados de internações e variações na temperatura de 1.814 municípios. Os problemas respiratórios foram os mais frequentes. As crianças abaixo de cinco anos, as mais afetadas: houve o dobro de internações nessa faixa etária em comparação a idosos e cinco vezes mais do que em adultos. As cidades mais atingidas ficam no Centro-Oeste e no interior do Nordeste do país.

Pequenas variações nas temperaturas e nos padrões de chuvas podem resultar em grandes mudanças para a saúde pública, alerta o Lancet. Exemplo disso é a dengue. A combinação de calor e chuva que favorece o ciclo de vida dos vetores da doença, os mosquitos Aedes aegypti e Aedes albopictus, está presente em mais lugares. Além disso, esses insetos viram sua capacidade vetorial aumentar nesta década devido à mudança de temperatura. Isso quer dizer que eles têm tido mais sucesso em transmitir a dengue para humanos. O ápice desse processo se deu em 2016, mas a tendência deve continuar, de acordo com os pesquisadores. Desde que a doença começou a ser monitorada, em 1950, houve um aumento de 9,1% na capacidade vetorial do Aedes aegypti e de 11,1% na do albopictus. No Brasil, esse aumento foi de 5,8% e 11,2%, respectivamente.

O relatório brasileiro inclui um alerta sobre os impactos para a saúde da destruição da Amazônia. Em 2016, metade do total das emissões brasileiras de gases de efeito estufa teve origem no desmatamento da maior floresta tropical do mundo, que tem 60% de sua área em território nacional. A pecuária tem sido o principal motor desse processo. Entre 1990 e 2016, a criação de gado cresceu 6,7% ao ano na Amazônia brasileira, quando o crescimento médio no resto do país ficou bem abaixo disso, em 0,57%. Além disso, as queimadas geram internações hospitalares devido a problemas circulatórios e respiratórios, especialmente entre pessoas acima de 60 anos e crianças abaixo de cinco.

Hoje, os cientistas estimam que entre 15% e 17% da área da floresta foi desmatada. Projeções indicam que a região amazônica pode ficar de 1º C a 2º C mais quente do que a média mundial no período que vai de 2060 a 2080. “O aumento de temperatura vai exacerbar os efeitos da poluição atmosférica no organismo humano”, diz Sandra.

De acordo com ela, o SUS não tem se mostrado preparado para lidar com os problemas relacionados às mudanças climáticas. A começar pela coleta de informações. A notificação compulsória de doenças respiratórias no período de queimadas só foi implementada em Rio Branco, no Acre, nota a pesquisadora, que prepara o texto sobre saúde da 4ª Comunicação Nacional do Brasil à Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima . “Estamos elaborando modelos estatísticos mais robustos, vamos trabalhar com febre amarela, dengue, leishmaniose, doenças cardiovasculares e respiratórias. Mas ainda é pouco. Para ampliar o leque, precisamos de mais informações”, diz. E questiona: “Os profissionais dos serviços de saúde precisam ser capacitados para registrar as informações, precisam compreender a importância de fazer esse registro, que é fundamental para que avancemos no diagnóstico dos impactos das mudanças climáticas. Mas estamos assistindo a um sucateamento da atenção básica. Como avançar diante dos retrocessos?”

.jpg)

Pane nos sistemas

Um artigo publicado em janeiro deste ano no periódico New England Journal of Medicine (NEJM) destaca o impacto do aquecimento global sobre os sistemas de saúde. Isso porque os países terão de lidar, a um só tempo, com um aumento na carga de doenças (e, consequentemente, com o incremento da demanda por atendimentos e tratamentos) e com problemas de infraestrutura.

Isso ficou claro no ano passado, durante o grande incêndio florestal que castigou a costa oeste dos Estados Unidos em novembro. O hospital Feather River foi atingido pelo fogo, colocando pressão sobre outras unidades de saúde. No hospital da Universidade da Califórnia, que normalmente admite dois pacientes por dia, chegaram 12 pessoas extremamente feridas de uma só vez. “A disrupção do sistema climático, outrora uma preocupação de ordem teórica, está acontecendo diante dos nossos olhos – com um custo crescente cobrado por inundações, secas, incêndios florestais e aumento dos casos de infecções transmitidas por insetos”, resumiu o editorial do NEJM. Além de 85 mortes decorrentes do incêndio, o saldo negativo também incluiu o fechamento temporário do Feather River, anunciado em meados de fevereiro deste ano.

Mas o que se pode fazer diante do aquecimento global? A primeira linha de ação diz respeito à redução da emissão dos gases causadores do efeito estufa e é objeto de grandes negociações internacionais, como o Acordo de Paris. Lançado em 2015, o tratado tem como meta evitar que interferências humanas sobre o sistema climático global ultrapassem os chamados limites perigosos. O compromisso, que já foi assinado por 185 países, entre eles o Brasil, fixou o aumento da temperatura até 2100 “bem abaixo” dos 2o C e, se possível, a 1,5o C em comparação com os níveis pré-industriais.

Mas tão importante quanto a limitação desses poluentes, conhecida como mitigação, é a adaptação para lidar com as mudanças climáticas. Isso porque os efeitos adversos do aquecimento serão sentidos mesmo se as emissões de gases do efeito estufa cessarem hoje. Só o dióxido de carbono pode ficar na atmosfera por muitos séculos. “As atuais políticas de saúde não foram criadas à luz das mudanças climáticas. Precisam ser modificadas”, diz o editorial do NEJM.

Em 2008, a Organização Mundial da Saúde aprovou uma resolução em que os países-membros se comprometeram a proteger a saúde humana das mudanças climá-ticas. “O risco apresentado diante da intensidade do evento e das vulnerabilidades, além de comprometer seriamente os resultados já obtidos na saúde pública, pode ultrapassar a capacidade de resposta e recuperação do Sistema Único de Saúde”, alertou, por sua vez, um relatório da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas) em 2009.

Naquele ano, foi lançada por aqui uma Política Nacional sobre Mudança do Clima. Nela, o Brasil estabeleceu o compromisso nacional voluntário de reduzir as emissões de gases do efeito estufa entre 36,1% e 38,9% até 2020. “A movimentação do país – que fazia parte do grupo de nações em desenvolvimento, para o qual não havia metas de redução – foi fundamental para o avanço das negociações que levaram ao Acordo de Paris”, lembra Carlos Rittl. E a saúde foi uma das quatro áreas contempladas (as outras eram indústria, mineração e transporte).

Em 2013, foi lançado o Plano Setorial da Saúde para Mitigação e Adaptação à Mudança do Clima. Orçado em R$ 767,5 milhões, visava fortalecer a capacidade de resposta dos serviços de saúde a partir de quatro eixos de intervenção: vigilância; atenção; promoção e educação; e pesquisa. O documento tinha vigência até 2015 e deveria ser revisto de dois em dois anos, até 2020, quando deveria ser implementado por estados e municípios. A Poli perguntou ao Ministério da Saúde se havia um balanço da implementação do Plano e se o documento tinha sido revisto ou atualizado. Através de sua assessoria de imprensa, a Pasta respondeu que as evidências científicas e ações propostas no documento de 2013 serviram de base para a elaboração, em 2016, do caderno setorial da saúde no âmbito do Plano Nacional de Adaptação à Mudança do Clima, e que este é o documento de referência mais atual do Ministério. Ainda de acordo com a Pasta, a revisão do Plano Nacional está prevista para acontecer em 2019.

No âmbito internacional, o elo entre saúde e mudanças climáticas está mais forte do que nunca – apesar de o contexto não ser favorável de muitas formas. Em 2017, ao mesmo tempo em que o presidente Donald Trump anunciou a saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris, os médicos de lá responderam com a criação de um consórcio para debater a saúde e o clima que reúne 500 mil profissionais. Um ano antes, foi fundada a Aliança da Saúde para a Mudança Climática no Reino Unido, congregando entidades profissionais e instituições de saúde. Aliás, o NHS, sistema público de saúde do Reino Unido, já conseguiu reduzir suas emissões de gases do efeito estufa em 11% entre 2007 e 2015.

“Hoje, somando todas as contribuições voluntárias de redução de emissões aprovadas pelos países que já ratificaram o Acordo de Paris, a gente chegaria ao final do século com emissões em torno de 2,7o C em comparação com níveis pré-Revolução Industrial”, diz Carlos Rittl. Como desde 2017 as emissões de gases de efeito estufa voltaram a subir (a previsão é que atinjam o maior recorde em seis décadas em 2019), não estão descartados cenários piores, com altas de 3o C, 4o C e até 5o C em 2100.

Em outubro do ano passado, o IPCC lançou um relatório para mostrar que há grandes diferenças mesmo entre os cenários ‘otimistas’ do Acordo. Segundo o documento, que afirma que a janela para atingir a meta de 1,5o C está se fechando, um aumento de 2o C apresenta maiores riscos para a saúde humana, com mais mortes e doenças relacionadas às mudanças climáticas, como aquelas transmitidas por vetores. O Aedes aegypti e albopictus – que transmitem além da dengue, zika, chikungunya e febre amarela – são citados como exemplo no relatório. Os cientistas afirmam que a diferença de meio grau é suficiente para aumentar consideravelmente o número desses insetos, além de franquear ao Aedes ainda mais territórios compatíveis com suas necessidades. Em 2020, os países terão oportunidade de rever suas metas. “Para cima”, frisa Rittl.

Em dezembro passado, a OMS lançou, com entidades que representam cinco milhões de médicos, enfermeiros e outros profissionais espalhados por 120 países, um relatório especial sobre a saúde na Conferência das Partes da Convenção do Clima das Nações Unidas, a COP 24. Nele, o setor é considerado estratégico para pressionar pelo alcance das metas de redução na emissão de gases do efeito estufa presentes no Acordo de Paris. Até por razões econômicas. “É mais barato implantar as medidas de mitigação do que arcar com os gastos para tratar doenças”, destaca o documento, que afirma que o tratamento de enfermidades relacionadas à poluição do ar custará duas vezes mais do que a transição para um modelo de desenvolvimento alternativo aos combustíveis fósseis.