De um lado, o Movimento Pela Base, que reúne instituições ligadas a empresas, organizações sem fins lucrativos e também gestores da educação, através de entidades como a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime), que apoiam o desenho da Base Nacional Curricular Comum (BNCC) apresentado pelo Ministério da Educação (MEC). De outro, pesquisadores da área de currículo e duas das principais associações acadêmicas – a Associação Nacional de Pós Graduação e Pesquisa em Educação (Anped) e a Associação Nacional de História (Anpuh) que refutam o documento, ainda que de forma diferente. No meio do caminho, pendendo para um lado e para outro com várias nuances, milhares de interessados no tema, professores, educadores e instituições que participaram da consulta pública ao documento na internet. Este é o cenário de disputas em torno da Base Nacional Curricular Comum, que deve orientar os currículos das 190 mil escolas de norte a sul do país, da educação infantil ao ensino médio. Até o presente momento, a corda tem pendido mais para o primeiro lado, uma vez que o Ministério da Educação mantém a proposta do documento e corre contra o tempo para entregá-lo ao Conselho Nacional de Educação até junho, apesar das críticas sobre o prazo apertado de discussão. Como argumento a seu favor, o MEC tem o próprio Plano Nacional de Educação (PNE), que define este prazo.

Mas por que a Base Nacional Comum é considerada tão importante a ponto de mobilizar tantos atores? O próprio Ministério da Educação tenta responder na página que fez especialmente para a consulta pública ao documento. “A Base Nacional Comum Curricular vai deixar claro os conhecimentos essenciais aos quais todos os estudantes brasileiros têm o direito de ter acesso e se apropriar durante sua trajetória na Educação Básica, ano a ano, desde o ingresso na Creche até o final do Ensino Médio. Com ela os sistemas educacionais, as escolas e os professores terão um importante instrumento de gestão pedagógica e as famílias poderão participar e acompanhar mais de perto a vida escolar de seus filhos”. A primeira versão do documento, lançada em setembro do ano passado, ficou em consulta pública pela internet até o mês de março, quando recebeu mais de 12 milhões de contribuições. O documento foi elaborado por 116 especialistas que definiram os chamados objetivos de aprendizagem em cada uma das etapas de ensino nas áreas de linguagens, matemática, ciências da natureza e ciências humanas. Exatamente no momento em que a Poli estava prestes a ir para a gráfica, no dia 3 de maio, o MEC divulgou a segunda versão da base, que estava prevista para abril. O documento foi entregue ao Conselho Nacional de Educação, mas ainda vai ser analisado também em seminários realizados nos estados. Segundo afirmaram os representantes da pasta na cerimônia de entrega desta segunda versão, houve mudanças significativas nos conteúdos das diversas áreas, de forma a esclarecer pontos criticados. No entanto, o desenho da base não mudou.

A elaboração de uma base nacional curricular comum é uma das estratégias relacionadas às metas do PNE, que está em vigor desde 2014 e vai até 2024. De acordo com o Plano, tanto no ensino fundamental, quanto no médio, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios devem pactuar até 2016 os direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento que vão configurar uma base nacional comum. Não é a primeira vez, no entanto, que a necessidade dessa sistematização aparece na legislação brasileira. A Constituição e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), de 1996, também remetem a uma proposta de base nacional. De acordo com a pesquisadora visitante da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (Uerj), Nilda Alves, para entender o processo atual é preciso remontar a história das normatizações sobre currículo no país. A professora, que também é membro fundador do Grupo de Trabalho de Currículo da Anped, lembra que o tema sempre foi permeado por disputas. “A própria LDB não foi a que os movimentos [sociais] queriam, havia um projeto muito bom que foi apresentado pelo deputado Jorge Hage, mas nós fomos atropelados por um acordo feito entre os então senadores Darci Ribeiro e Marco Maciel. Aí veio o governo Fernando Henrique Cardoso e atropelou todo mundo com os Parâmetros Curriculares Nacionais [PCNs], contra os quais também nos colocamos”, sintetiza.

Segundo Nilda, o “atropelo” dizia respeito à construção de diretrizes curriculares. “Nós acreditávamos que deveria ser algo bastante amplo, que tivesse noções de nação, mas que ao mesmo tempo pudesse atender às situações locais. O número dessas diretrizes levadas para o Conselho Nacional de Educação foi imenso, todas foram discutidas, umas piores, outras melhores, mas houve diretrizes para todas as fases da educação, e também para os índios, para os quilombolas, para tudo. Então, foi um movimento muito forte em torno do que nos pareceu que era exatamente o que precisava servir de indicação nacional para a educação no Brasil”, detalha. A pesquisadora situa neste momento também a importação, pelo governo FHC, dos modelos estrangeiros de avaliação de larga escala, que passaram a ter como referência os conteúdos elencados pelos PCNs.

Déjá vu dos PCNs?

Diferente das diretrizes, que são mais gerais, os Parâmetros detalharam conteúdos e orientações metodológicas. Diante das críticas e da mobilização contra o documento, ele acabou não se tornando obrigatório. Houve outras tentativas de implementá-los, como os programas PCN em ação e os PCN +, também sem grande aplicação na prática. Já no segundo governo Lula, a proposta das diretrizes voltou a ganhar força. Em 2010, foram lançadas as diretrizes curriculares nacionais gerais para a educação básica e, entre 2009 e 2011, as diretrizes curriculares para a educação infantil, para o ensino fundamental e o ensino médio.

Para o professor aposentado do Cefet Rio e ex-diretor de concepções e orientações curriculares para a educação básica do MEC, Carlos Artexes, a edição de uma base nacional incorre no mesmo erro da elaboração dos PCNs. “A luta na época foi para que os PCNs não fossem obrigatórios e o que se está falando agora é que se vai definir algo que vai ser obrigatório nas escolas. Este é um caminho que não produz os efeitos que as pessoas acham que vai produzir, que é melhorar a escola. Isso tem efeitos secundários muito mais perversos e desloca alguns avanços que a educação poderia ter se você investisse, por exemplo, na autonomia das unidades escolares, se você fortalecesse a formação dos professores. Toda vez que se faz de cima para baixo uma prescrição do que deve ser feito, se esquece de dizer que isso enfraquece aquilo que é fundamental para o desenvolvimento educacional, que é justamente a capacidade dos professores, a autonomia das unidades escolares”, critica.

O professor considera como outro elemento dificultador a existência de um grande número de interpretações sobre o que significa uma base nacional comum. Artexes sustenta que o país já tem orientações, por meio da LDB e das diretrizes curriculares nacionais que fornecem subsídios para os projetos pedagógicos das escolas. “Há um entendimento, do qual eu compartilho, de que o Brasil já tem uma base, a LDB e tudo aquilo que vem regulamentando a legislação educacional brasileira. Base é algo que sustenta, é aquilo que é genérico sempre, é algo magistral. Então, há um problema de definição do que é a base. Essa base nacional comum que se está fazendo agora é o resquício de outra concepção que foi, de certa forma, vencida na legislação e que agora retorna”, afirma.

Nilda reforça que, uma vez que o tema foi colocado novamente em pauta – também já como parte dessa disputa em torno de concepções que se deu primeiramente na Conferência Nacional de Educação e posteriormente na votação do PNE –, o primeiro passo do MEC deveria ter sido ouvir a sociedade sobre o que se pretendia com este documento. “Teríamos então que discutir como se faz essa base, o que é uma base nacional comum, na medida em que um conjunto significativo de pesquisadores acredita que não era necessária outra base e que essa nova base que eles querem fazer aprofunda o apostilamento e a privatização da escola pública, tirando do professor, especialmente, mas também da comunidade e dos estudantes, a possibilidade de criar seus currículos. Então nós pensamos em negociar, mas não houve tempo”, reclama.

Por discordar frontalmente da concepção do documento e do processo de elaboração, a Anped decidiu não participar da consulta pública da Base e lançou a campanha ‘Aqui já tem currículo’, incentivando professores a enviarem vídeos e relatos sobre as experiências curriculares feitas em salas de aula. Outra organização também bastante crítica ao documento, a Anpuh tentou negociar com o MEC um prazo maior para discussão e a recomposição da equipe de formulação do documento, com a inclusão de outras subáreas da história que não foram contempladas no grupo original. “Nós acreditávamos que esses dois movimentos eram importantes, porque oxigenaria mais o debate interno, do ponto de vista de ter visões mais múltiplas das áreas que compõem o conhecimento histórico, e, do outro lado, daria mais fôlego para um debate mais amplo de caráter nacional. Não fomos atendidos nem em uma nem em outra”, relata Paulo Mello, secretário da Anpuh e professor do Departamento de História da Universidade Estadual de Ponta Grossa. De acordo com ele, a única resposta do MEC até o momento foi uma carta de intenções celebrada após reuniões entre a entidade e o grupo de especialistas responsável pela elaboração da BNCC em que ficaram acordadas mudanças em relação ao conteúdo de história na segunda versão do documento.

No entanto, também para a Anpuh, o documento preliminar não é problemático apenas no que pretende prescrever na parte dedicada ao ensino de história. “Existem questões de ordem estrutural do documento que exigiriam uma reformulação mais profunda não só do texto, mas de concepções sobre currículo. Estamos preocupados também com outros desdobramentos que o documento possa ter em relação à produção de materiais didáticos e à formação de professores. Então, queremos uma alteração do texto, do processo e mais transparência sobre como o MEC pensa a elaboração de materiais didáticos e formação de professores”, sintetiza Paulo.

O discurso da Base como instrumento democrático

O discurso da Base como instrumento democrático

Do outro lado do cabo de forças, a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime), entidade que também faz parte do Movimento pela Base, minimiza os pontos frágeis da elaboração do documento. Embora reconheça que o prazo tem sido apertado, Alessio Lima, presidente da entidade e secretário de educação do município de Tabuleiro do Norte (CE), contemporiza. “Este tempo já nasceu curto. E ainda mais considerando que a gente não teve o início dessa discussão logo após a aprovação do PNE. Nossa preocupação é que até o fim desse prazo esses atores todos estivessem envolvidos nessa discussão. Entendemos que por parte do MEC houve um esforço no sentido de criar essa página na internet abrindo a possibilidade para cada instituição ou cada professor e cidadão contribuir. A construção desse site de certa forma vem assegurar e dar essa possibilidade de participação do maior número possível”, defende. Alessio completa que a base será um documento sempre em construção, o que abre a possibilidade de mudanças contínuas. “Até mesmo paí-ses que elaboraram sua base vêm reformulando esses documentos a cada ano e então, a base não nasce pronta e acabada. Este documento deverá ser constantemente revisitado. Apesar das críticas ao modelo que foi feito pelo MEC, de trabalhar com os objetivos de aprendizagem, este é o modelo que se escolheu. Eu entendo que o tempo será suficiente para construção dessa primeira versão que, com certeza, ainda não será definitiva porque ainda vai ser encaminhada para apreciação do Conselho Nacional de Educação em junho e lá certamente sofrerá muitas mudanças também”, opina.

De acordo com o presidente da Undime, a elaboração de uma base curricular comum é uma necessidade sentida pelos gestores e professores. “A gente entende que a base, além de ser esse instrumento de garantia dos direitos de aprendizagem é também um instrumento democrático e transparente no sentido de dizer para a família e o aluno o que ele precisa de fato aprender em cada uma das etapas da sua vida escolar. A base também se torna transparente, como instrumento orientador, para a postura prática do professor, ao sinalizar o que de fato tem que ser trabalhado em cada uma daquelas etapas”, afirma.

Da mesma maneira, o Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária (Cenpec), uma das organizações que compõe o Movimento pela Base, considera que a BNCC vai criar condições de igualdade para o ensino no país. “A base garante o direito que todas as crianças, adolescentes e jovens têm de aprender e desenvolver. Deixa claro qual é este direito, o que eles precisam efetivamente aprender. É nesse sentido que nós achamos que é fundamental nos engajamos no movimento na defesa da existência de uma base”, diz a superintende do Cenpec, a pedagoga Anna Helena Altenfelder.

Outro representante do Movimento pela Base, o economista Ricardo Henriques, superintendente do Instituto Unibanco, também caracteriza a base como tendo um “componente democrático muito importante” ao fazer com que a escola enuncie com clareza o que é esperado que os estudantes aprendam em cada série. Ele aponta ainda como vantagens da base a possibilidade de uma melhor estruturação da formação inicial dos professores, a organização das aulas e a facilidade na elaboração de materiais didáticos e testes de larga escala. “Você para de fazer com que o rabo abane o cachorro e [faz com que] as avaliações externas sejam ancoradas nessa referência da base. Então, mesmo que os currículos sejam customizados, adequados à realidade de um estado, de um município, de uma escola pública ou privada, os exames externos passam a ser referenciados nessa base. Você enuncia o que é esperado que se aprenda e constrói as avaliações em função disso. A gente tem uma perversão no Brasil: define-se o que se quer avaliar e os currículos concretos são construídos a partir daquilo que as avaliações enunciam”, argumenta.

Formação para marcar 'X'

Se uma facilidade maior na elaboração de avaliações é considerada um dos pontos positivos em se ter uma base curricular comum neste formato, é exatamente essa mesma ‘vantagem’ que está no topo dos argumentos contrários ao modelo que o MEC quer aprovar com a BNCC. Especialista em avaliações, o professor da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), Luis Carlos de Freitas, acredita que o desenho atual do documento, totalmente alinhado aos testes de larga escala, vai conduzir a um estreitamento da formação dos estudantes. “Primeiro que as avaliações de larga escala não conseguem avaliar tudo o que é ensinado. Depois, que a nossa avaliação federal é baseada em língua portuguesa e matemática, quando muito, ciências. Se você diz para a escola que o importante na base nacional é língua portuguesa, matemática e ciências, a escola começa a se preparar para enfatizar esse tipo de conhecimento e nem todo o conhecimento dessas disciplinas. Terão que ser feitas escolhas.Termina-se pressionando a escola a estreitar a formação dos estudantes em cima de algumas disciplinas”, critica.

Embora reconheça que há um risco de as avaliações externas conduzirem a um processo de mero treinamento em sala de aula, Ricardo Henriques considera que, bem feitas, elas são um “enorme ativo para a educação pública”. Ele argumenta: “Um exame externo tem uma função democratizadora: fica transparente para estudantes, familiares e professores qual é a métrica que você está tornando pública para tentar aferir os conhecimentos daquilo que espera-se que tenha sido ensinado”, diz. O economista completa utilizando o argumento da redução da desigualdade: “Os atores do mundo da educação que são favoráveis à redução da desigualdade deveriam ser favoráveis a avaliações externas porque permitem uma gestão pedagógica muito mais consistente e uma devolutiva pedagógica dessas avaliações permite que cada professor em cada disciplina e área de conhecimento tenha uma estratégia pedagógica de enfrentamento das desigualdades estruturais de aprendizagem. Sem uma avaliação externa, essa possibilidade de um bom uso pedagógico das avaliações fica submetido a idiossincrasias dos professores e a uma não transparência”.

Anna Helena também considera que o atual desenho da BNCC facilita a construção de avaliações de larga escala, mas pondera que, na opinião do Cenpec, esses exames precisam ser revistos. “Os exames hoje são apenas de português e matemática. Elas dão uma fotografia muito parcial e deixam de levar em conta situações importantes. Ultimamente o Inep [Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, responsável pela elaboração dos exames] caminhou bastante nesse sentido, de agregar outros indicadores”, diz.

Para Luiz Carlos de Feitas, outro problema da Base será a proliferação de materiais didáticos alinhados com as avaliações, o que também acaba prejudicando a diversidade de conhecimentos sistematizados. Ele reforça que o problema não está em se ter uma base nacional, mas sim nesse modelo de documento, com objetivos de aprendizagem numerados de onde vão ser extraídos os descritores para a elaboração dos itens de avaliação. “A consequência será que o sistema educacional brasileiro começará a ensinar para o teste e ensinar para o teste não necessariamente é evidência de boa educação porque os testes são limitados. Pode ter avaliação, mas avaliação para política pública não necessariamente tem que ser censitária, com todos os estudantes passando pelo processo de avaliação. No passado fazíamos avaliações amostrais com o Saeb [Sistema de Avaliação da Educação Básica], para orientar a política pública. A avaliação, neste formato que se pretende hoje, acaba sendo uma forma de pressionar e controlar a escola, bem acobertada sob um discurso de garantir os direitos das crianças”, analisa.

Currículo mínimo no Rio: referência nacional?

Currículo mínimo no Rio: referência nacional?

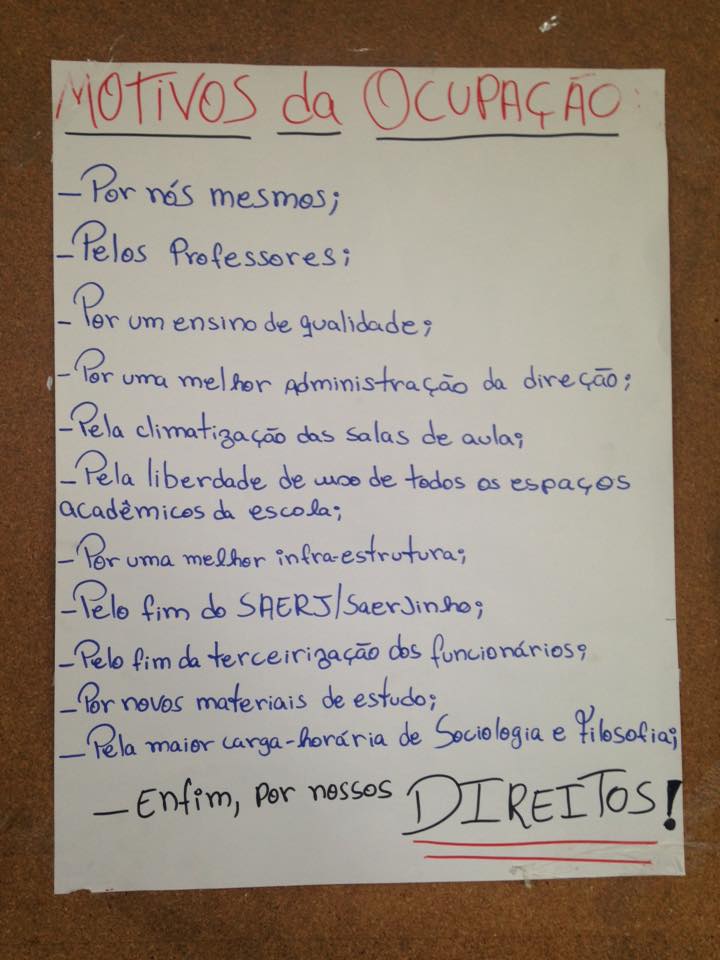

A realidade da educação no estado do Rio de Janeiro tem sido usada como um exemplo dos resultados danosos de se prescrever conteúdos obrigatórios a serem ensinados nas salas de aula. Os críticos a esta proposta percebem conexões entre o chamado currículo mínimo, que vigora nas escolas estaduais fluminenses, e o modelo de base que se pretende implantar nacionalmente. Os alunos do estado do Rio passam hoje por avaliações bimestrais, além de um exame anual – os chamados Saerjinho e Saerj. O fim do currículo mínimo e desses exames tem sido, inclusive, uma das bandeiras dos estudantes que, até o fechamento desta reportagem ocupavam mais de 70 escolas no estado.

Para o professor do Departamento de Educação da Universidade Federal Fluminense (UFF), Fernando Penna, o cerceamento do professor e o prejuízo aos estudantes são evidentes nesta proposta. “Os professores do Rio sempre reclamam do tempo que perdem aplicando provas bimestrais, de como o currículo mínimo impede que eles façam trabalhos mais adaptados à realidade dos alunos. Há relatos de professores que entram em escolas que às vezes passaram um período sem professor de uma determinada disciplina e têm que pular conteúdos, porque têm que permanecer na lógica do currículo mínimo e as avaliações vão cobrar o que está ali. Isso impede claramente que o professor exerça sua autonomia”, critica.

Empresariamento da educação

O Movimento Pela Base foi criado em 2013 e além de reunir personalidades ligadas a organizações como o Cenpec e a Undime, agrega também dirigentes de fundações ligadas a grandes empresas, como o Instituto Itaú Social, Instituto Unibanco, Natura, Fundação Ayrton Senna, Fundação Leman, Instituto Fernando Henrique Cardoso e Fundação Roberto Marinho. Entre os apoios institucionais do movimento está o Todos pela Educação, grupo formado por diversas entidades empresariais sem fins lucrativos que atua desde 2006 e tem sido um interlocutor importante na formulação de políticas públicas. Fernando Penna aponta na defesa da BNCC por esses grupos a tentativa de consolidação de um modelo empresarial na educação. “São os chamados formadores empresariais da educação, grupos que propõem que o mesmo modelo empresarial utilizado para gerir empresas privadas seria interessante para lidar com os problemas da educação. Nesse sentido, as estratégias são estabelecer metas claras e criar modelos de avaliação que, posteriormente, vão fomentar mudanças na gestão da escola”, define.

O estado de Goiás é apontado pelo pesquisador como o que mais avançou nessa relação empresarial, com a contratação de Organizações Sociais para gerir as escolas públicas. “Esse mercado educacional no Brasil ainda está em desenvolvimento, está se expandido, então várias fundações ainda podem crescer muito, com apostilamento, cursos de gestão, consultorias, sistemas de ensino. São várias possibilidades que explicam esse interesse pelo campo educacional”, detalha Fernando.

Os números de uma pesquisa publicada neste ano pela organização não governamental Ação Educativa e pelo Grupo de Estudos e Pesquisas em Política Educacional (Greppe) da Unicamp confirmam a tendência de crescimento da adoção de sistemas de ensino privados por prefeituras de todo o país. De acordo com a pesquisa ‘Sistemas de Ensino Privados na Educação Pública brasileira’, hoje pelo menos 339 municípios têm contratos com os grupos Positivo, Pearson, Abril Educação, Objetivo e Santillana. Alessio Lima garante que a Undime se opõe à contratação de sistemas de ensino privados para os municípios brasileiros. “A nossa maior bandeira de luta é a defesa da educação pública, com qualidade para todos, não vamos defender nunca essa propostas porque defendemos justamente o contrário: a educação pública, com recursos públicos”, diz.

Questionado sobre o interesse das fundações empresariais na definição de uma Base Nacional Comum, o presidente da Undime reconhece a existência de uma disputa. “Não existe neutralidade ao se discutir currículo, existe sempre uma intencionalidade, campos de força que disputam espaço, visões, formas de entendimento. Por isso a construção de um documento como este não é uma discussão tão tranquila, envolve todos esses atores, cada um com suas defesas e seus pontos de vista. Então, não tem que fazer de conta que esses campos divergentes não existem, você tem que trabalhar com eles”, pondera.

Responsabilização educacional

Enquanto esta reportagem estava sendo fechada, uma comissão especial da Câmara dos Deputados estava prestes a votar o substitutivo do deputado Raul Henry (PMDB-CE) à ao Projeto de Lei 7.420/2006, que dispõe sobre a responsabilidade educacional dos gestores. Foram apensadas ao PL 20 propostas sobre o mesmo tema. O projeto, que visa estabelecer punições para gestores pelos desempenhos negativos da educação pública, é também uma das exigências do Plano Nacional de Educação. Para Luiz Carlos de Freitas, a BNCC deve ser analisada também à luz destes projetos porque ambos fazem parte de uma mesma visão de educação. No caso do substitutivo em discussão na comissão, o critério para aferir o desempenho das redes de educação e posteriormente punir o gestor em se tratando de um resultado ruim é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), calculado também por meio do desempenho dos alunos nos testes aplicados pelo Inep, o que mediria, por tabela, se o professor conseguiu passar os conhecimentos que deveria em sala de aula. “Existe aí uma concepção de educação baseada nas teorias da responsabilização. É a ideia de que, se você não pressiona a escola, não há melhoria da qualidade. E como é que você faz essa pressão? Através dos exames”, reforça. O professor lembra que, além da BNCC, o MEC também capitaneia a discussão da base curricular para a formação de professores. “A consequência de tudo isso é trazer para o Brasil um pensamento que não produziu melhoria da qualidade onde foi aplicado. Tudo isso aí já foi feito nos Estados Unidos e não gerou melhor qualidade da educação lá. A única coisa que você viu nos Estados Unidos foi a criação de um mercado educacional da ordem aproximada de quase um trilhão de dólares”, sustenta.

Reforçando que o problema não é ter uma base, mas a concepção por trás desse modelo, Luiz Carlos de Freitas lembra que o próprio MEC já havia elaborado um documento em outro formato, divulgado em 2014. O documento ‘Por uma Política Curricular para a Educação Básica...’, no entanto, não aparece mais nas formulações desta BNCC e nem sequer na linha cronológica disponível no site para a consulta pública da base onde constam os passos e normatizações anteriores referentes ao processo de construção curricular no país. Mas por que o documento foi deixado de lado? “Era um documento interessante para contrapor, mas não era na verdade parte do jogo que estava sendo estabelecido e ele foi de certa forma encostado, ficou nos bastidores, só algumas pessoas tiveram acesso. Era mais avançado, trazia a importância de se configurar um direito de todos, vinha desconstruindo essa ideia do currículo mínimo que volta agora”, responde Artexes.

Para o professor, o próprio número excessivo de contribuições que a Base recebeu via internet – mais de 12 milhões – é um indicativo da dificuldade de se estabelecer conteúdos mínimos para um país da dimensão do Brasil. “Eu acho que vai trazer uma falsa harmonia. Nós não conseguiremos ter uma BNCC onde todos vão fazer exatamente aquilo”, opina. Artexes acredita que o apelo por um projeto como a Base ganha força com a ideia de que a educação fracassou no país, embora não seja isso que vá garantir uma melhoria nas escolas brasileiras. “A gente fala com muita facilidade em fracasso de uma coisa que nunca foi feita no Brasil. Nunca tivemos na verdade as condições adequadas para promover a educação de um povo. Então, é a mesma coisa que você querer falar sobre o fracasso de uma corrida que nunca aconteceu. A ideia de democratização, de unidade, é atrativa porque as pessoas querem buscar uma razão sobre o porquê de não se conseguir aprender no Brasil. Mas não se quer de fato enfrentar as razões mais estruturais, que é a falta de recurso adequado, a falta até da gestão e de um sistema articulado”, conclui.

Procurado pela Poli, o MEC não teve disponibilidade para responder às perguntas enviadas pela reportagem.