Juan Bacigalupo tem 28 anos e deve quase R$ 35 mil ao governo de seu país. Tudo porque cursou dois anos de Enfermagem na Universidade do Chile. Uma instituição pública. Sua dívida é o valor, corrigido com juros, que ele financiou por meio do Crédito com Aval do Estado, criado em 2005 para que os estudantes chilenos pudessem pagar por seus estudos no ensino superior. Lá, a rede privada detém o maior número de matrículas e mesmo as universidades públicas cobram mensalidades.

Imposta pela ditadura civil-militar que tomou o poder em 1973, uma série de reformas transferiu ao setor privado atribuições anteriormente consideradas direitos sociais garantidos pelo Estado, no bojo do que foi chamado pelo regime de ‘sete modernizações’. Saúde, educação e previdência social estão entre elas. Não por acaso, o país é considerado o marco zero das contrarreformas do Estado sob a lógica neoliberal na América Latina, que rapidamente se espraiaram pelo continente.

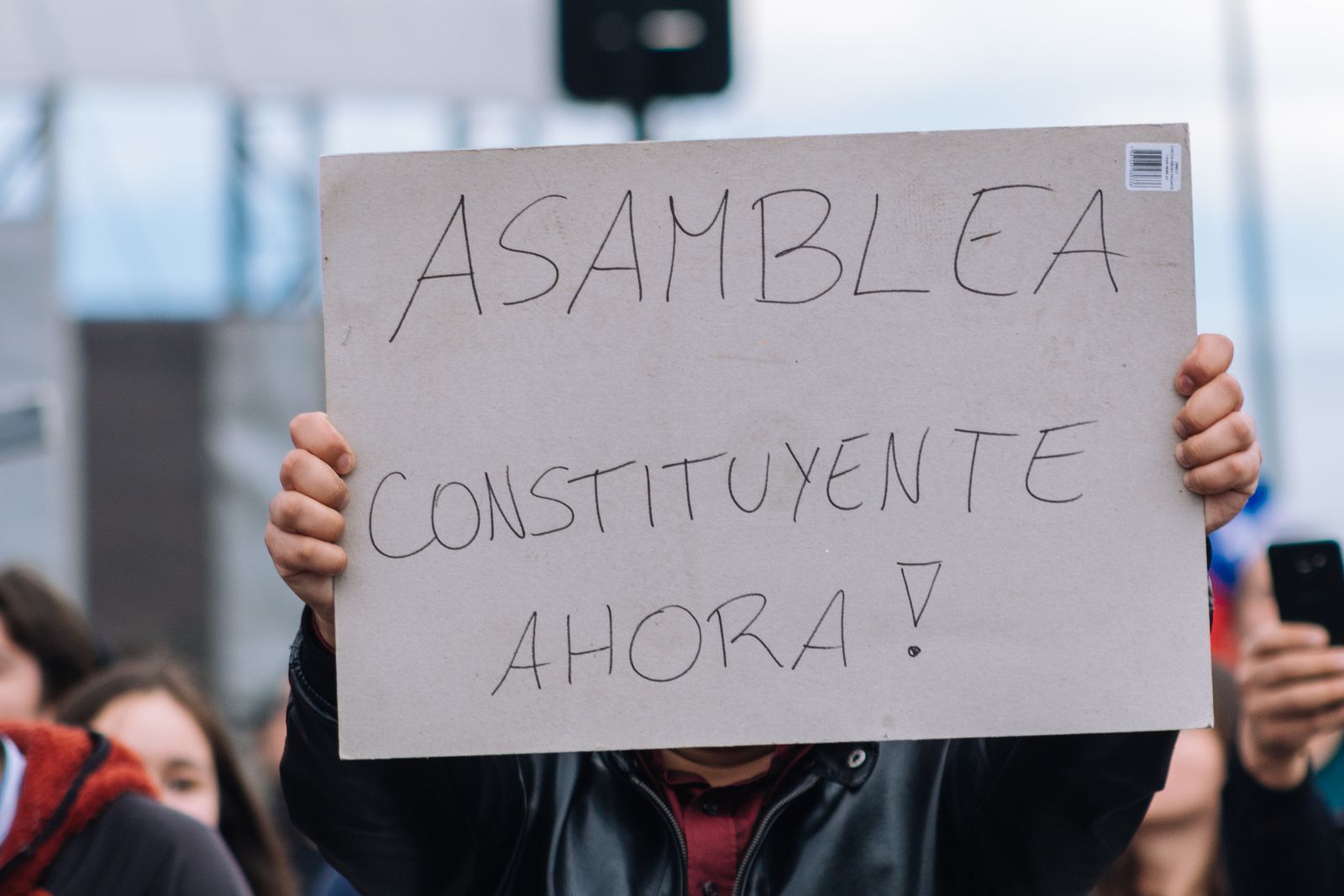

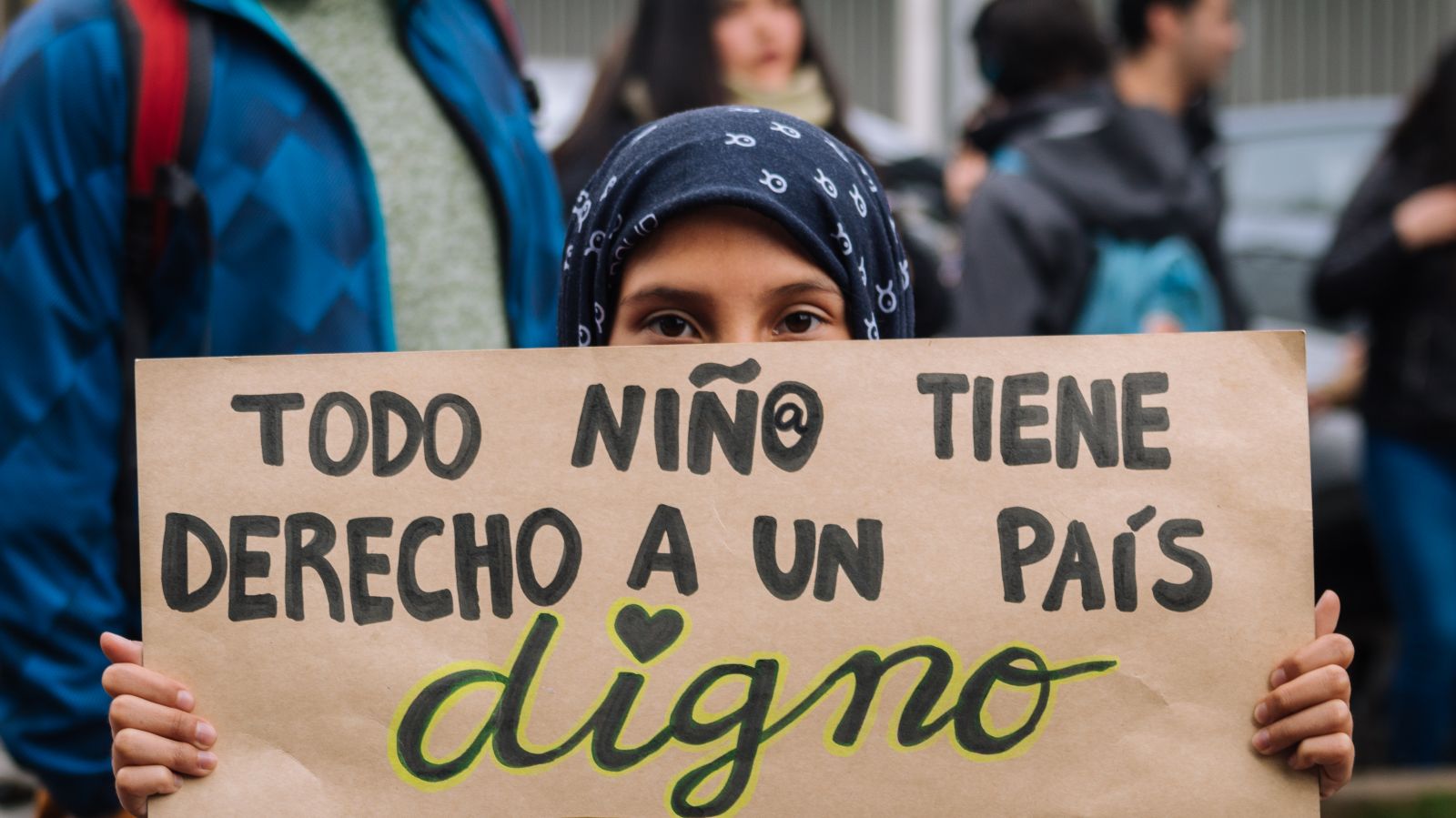

Mas a insatisfação chilena explodiu em uma onda de protestos que desde outubro de 2019 tomou as ruas de várias cidades. Movimento com potencial de trazer mudanças profundas. Inclusive uma nova Constituição. No Chile ainda vigora a Carta Magna imposta pela ditadura em 1980, que fez do país o paraíso neoliberal por excelência. Mas que ampliou desigualdades e produziu o endividamento da população.

"Dependendo do curso, é impossível sair da faculdade, trabalhar e quitar o empréstimo. Um professor em início de carreira, por exemplo, não tem como pagar o crédito estudantil e o aluguel do apartamento, um carro...”, afirma Juan, que diz ser esse o motivo por que deixou seu país. Deixando para trás o que na época era uma dívida equivalente a R$ 17 mil com o Estado chileno, ele se mudou para o Brasil em 2012. Aqui, ele concluiu gratuitamente o bacharelado em Saúde Coletiva da Unila, a Universidade Federal de Integração Latinoamericana, em Foz do Iguaçu. “Com bolsa de moradia, alimentação e transporte”, ressalta.

Ele é apenas um entre milhares de chilenos que saem da universidade imersos em dívidas. Em 2017, muitos deles saíram às ruas reivindicando a extinção das dívidas estudantis bem como medidas para diminuir a dependência do setor privado na educação, na esteira de discussões sobre a reforma do sistema educacional no segundo governo de Michelle Bachelet.

Mas a educação por lá não foi sempre assim. Fabian Cabaluz, professor da Universidade Academia de Humanismo Cristão, no Chile, explica que, antes do golpe de 1973, o setor privado era minoritário. “Ele nunca havia superado 20% das matrículas. As escolas privadas eram os estabelecimentos educacionais confessionais, católicos. E também havia um grupo pequeno de escolas da elite”, aponta.

No cenário imediatamente anterior a 1973, o principal projeto do governo da Unidade Popular, coalizão de partidos de esquerda eleita em 1970 e encabeçada pelo presidente Salvador Allende, era a Escola Nacional Unificada, a ENU, apresentado em 1972. “Projeto inspirado na lógica da unificação do sistema escolar e na centralidade do trabalho para a formação da classe trabalhadora. Mas que gerou grandes oposições dos setores conservadores e da elite chilena”, resgata Fabian.

‘Modernização’ a ferro e fogo

Entre as primeiras medidas impostas pela Junta Militar que tomou o poder em setembro de 1973 estava justamente o que, segundo o pesquisador chileno, foi chamado de “depuração ideológica”. “Isso significava retirar da educação o que denominavam ‘câncer marxista’. Luta de classes, democratização da cultura, movimentos sociais, organização sindical: esses conteúdos foram extirpados do sistema educativo”, explica. A imposição de militares como reitores de universidades e diretores de escolas públicas e a perseguição aos professores e trabalhadores da educação foram as outras pernas do tripé repressivo. “Os professores e trabalhadores da educação foram as categorias com mais pessoas assassinadas e desaparecidas durante a ditadura”, destaca Fabian.

Feita a “depuração”, o governo de Augusto Pinochet impulsionou, principalmente a partir do início da década de 1980, uma série de medidas para transferir ao setor privado o patrimônio e o fundo público que financiavam a educação. “Escolas e liceus foram entregues para organizações privadas por meio de concessões, com prazos de 99 anos, renováveis por mais 99”, lembra o pesquisador chileno. Em paralelo, o governo autoritário criou, em 1981, a chamada “subvenção pela demanda”, um modelo de financiamento das escolas públicas por meio de vouchers: recursos distribuídos pelo Estado às famílias para que elas paguem diretamente pela educação de seus filhos, em escolas públicas ou particulares. Essa medida estava alinhada com o entendimento que a Constituição chilena, imposta pela ditadura em 1980, entendia como o papel do Estado na garantia do direito à educação. Em seu artigo 10º, o texto afirma que cabe ao Estado a promoção apenas da educação infantil. Quanto ao ensino primário e secundário, o Estado deve “financiar um sistema gratuito” que assegure o acesso a toda a população. “Essas medidas fizeram com que a matrícula do setor privado crescesse consideravelmente. Até o ponto em que, na atualidade, o setor privado detém mais de 60% delas”, explica Fabian.

Segregação e endividamento

O National Education Policy Center (NEPC) da Universidade do Colorado, nos Estados Unidos, publicou em 2018 um relatório sobre os efeitos dos vouchers no Chile. Os autores, da Universidade do Chile e de Berkeley, alertam para os vários efeitos negativos dessa política – que vem ganhando espaço nos Estados Unidos. O documento aponta que o modelo – defendido pelos economistas neoliberais que deram suporte às reformas do Estado no Chile, conhecidos como Chicago Boys, como uma forma de ampliar a qualidade instituindo a livre concorrência no mercado educacional – acabou gerando um sistema extremamente desigual. As escolas públicas das localidades mais pobres, dizem, passaram a ter que concorrer pelos recursos públicos, tanto com as instituições privadas como com as públicas mais bem localizadas e com melhores resultados.

"Luta de classes, democratização da cultura, movimentos sociais, organização sindical: esses conteúdos foram extirpados do sistema educativo” - Fabian Cabaluz

Segundo Fabian, concorreu para isso também a descentralização da educação pública, com a municipalização. “As escolas deixaram de ser administradas pelo Ministério da Educação e passaram para os municípios. O problema é que em uma sociedade extremamente segregada e desigual como a chilena, há municípios com muitos recursos e outros muito pobres. Então as escolas públicas das localidades pobres são precárias e pobres; e as escolas públicas das localidades com mais dinheiro são de melhor qualidade”, explica o pesquisador chileno.

Juan Bacigalupo conta que viveu na pele os efeitos desse modelo. “Se você queria estudar em uma escola pública de qualidade, tinha que ir aos municípios mais ricos. Foi o que eu tive de fazer. Eu saía da região metropolitana e ia até o centro da capital para estudar em uma escola pública. Levava duas horas para chegar”, relata.

Em 1981, o governo ditatorial reformou também a educação superior, por meio da Lei Geral de Educação Universitária. “O financiamento das universidades públicas foi reduzido sistematicamente e foi permitida a criação de universidades privadas por todo o país”, diz Fabian Cabaluz. No mesmo movimento, a ditadura acabou com a gratuidade da educação superior pública que vigorara até então. “Se acabou com a educação gratuita e se incorporou o pagamento da universidade. E o sistema criado para isso são os créditos bancários. Isso fez com aumentasse de maneira sistemática o endividamento da população”, afirma.

Para Fabian, outro efeito desse modelo foi a ampliação da desigualdade dentro do sistema educacional chileno. “Você só vai poder ingressar em uma carreira universitária na medida em que puder pagar pelo acesso à profissão. As escolas públicas secundárias e primárias também são completamente desiguais, por causa da precariedade nos municípios mais pobres. Isso produz uma intensa segregação social: há escolas e universidades para os setores pobres, outras para os setores médios e outras para a elite”, aponta.

Reformas insuficientes

Foi contra esse estado de coisas que, ao longo dos anos 2000, eclodiram várias manifestações de massa lideradas por movimentos estudantis. Em 2006, mais de cem colégios foram ocupados por estudantes secundaristas e estima-se que mais de 600 mil deles aderiram à greve nacional do dia 30 de maio daquele ano. Apelidada de ‘Revolta dos Pinguins’, por conta dos uniformes utilizados pelos secundaristas, o movimento reivindicava a gratuidade na educação e no transporte público, além de outras reformas no modelo herdado da ditadura civil-militar.

Cinco anos depois os estudantes saíram novamente às ruas, dessa vez com a presença importante de universitários, também reivindicando a gratuidade no ensino superior. Segundo Fabian, os protestos dinamizaram algumas reformas, principalmente nos governos de Michelle Bachellet, entre 2006 e 2010, e entre 2014 e 2018. “Se avançou na proposta de garantir que a educação básica e secundária teria que ser prioritariamente gratuita, com o fim dos copagamentos. Também se frearam os mecanismos de seleção para ingressar em estabelecimentos públicos e particulares subvencionados por vouchers”, enumera.

Além disso, foi proibida a subvenção via vouchers aos estabelecimentos privados lucrativos. O que acabou não tendo o efeito desejado, de acordo com Juan Bacigalupo. “As escolas privadas que recebiam vouchers foram proibidas de lucrar e o que elas fizeram foi criar fundações. Na prática continuam lucrando, mas de um jeito menos óbvio”, diz.

Fabian complementa ainda que durante o segundo mandato de Bachellet foi criada uma cota de gratuidade para a educação superior. “Uma política de gratuidade segundo os princípios liberais, com a ampliação de bolsas de estudo para as universidades, incluindo as privadas. Assim milhões de dólares do Estado chileno foram sendo entregues às instituições privadas, algo completamente contrário ao que demandou a sociedade”, ressalta.

No final de março de 2018, poucas semanas após a posse de Sebastian Piñera como presidente, o Tribunal Constitucional do Chile, equivalente ao nosso Supremo Tribunal Federal, declarou inconstitucional um artigo da Lei da Educação Superior aprovada no governo anterior, de Michelle Bachelet, que proibia que instituições com fins lucrativos controlassem universidades, centros de formação técnica e institutos profissionais no Chile.

Fabian Cabaluz considera que no governo Piñera ainda foram feitas tentativas de retroceder nos poucos avanços obtidos à custa das mobilizações estudantis, como o restabelecimento do copagamento na educação primária e secundária. “Mas não tiveram maioria parlamentar”, diz o pesquisador.

O governo conseguiu, no entanto, implantar uma política orientada a desarticular o movimento estudantil no país, por meio de uma lei chamada ‘Aula Segura’, aprovada no final de 2018. “Praticamente todos os liceus de Santiago foram militarizados. E com conflitos gravíssimos. Entraram nas escolas e houve confronto com estudantes. Muitos deles foram levados presos”, denuncia Cabaluz. Além disso, o Ministério da Educação chileno apresentou, em novembro de 2019, um projeto de lei contra o que foi denominado de “doutrinamento ideológico e político” nas escolas, segundo Fabian. Nos moldes do movimento Escola sem Partido brasileiro. “Com a ‘Lei Aula Segura’ reprimiram os estudantes e com esse projeto querem reprimir os professores. O governo de Piñera mostrou a versão mais autoritária do projeto neoliberal”, diz.

A saúde também foi alvo das sete ‘modernizações’ impostas pela ditadura. O Chile foi dos primeiros países a implantar um sistema de proteção social no continente, ainda na década de 1920. Sistema baseado no seguro social vinculado às caixas de previdência social de diversas categorias profissionais.

A Constituição de 1925 estipulava ser dever do Estado a assistência à saúde, um preceito que, no entanto, só seria cumprido em 1952, com a criação do Sistema Nacional de Saúde (SNS). O SNS unificou os serviços assistenciais existentes oferecidos pelas diversas caixas de previdência dos operários chilenos. Para os demais empregados do setor público e privado, havia o Serviço Médico Nacional de Empregados (Sermena), criado em 1942. A segmentação do sistema, bem como o desfinanciamento do SNS, foram alguns dos pontos que levaram o governo da Unidade Popular a apresentar uma proposta de estruturação de um Serviço Único de Saúde, ou SUS. Além do nome, o sistema defendido pelo governo Allende tinha em comum com o que seria criado em 1988 no Brasil o fato de ser universal, integral e gratuito, para toda a população chilena.

Ruptura

Com o golpe, no entanto, as coisas tomaram um rumo diverso, com a incorporação da saúde à política econômica de livre mercado. A partir de 1980 o sistema começou a ser transformado radicalmente, em linha com o entendimento sobre saúde consagrado pela Constituição imposta pelo regime militar naquele ano. Nela se lê que o dever do Estado é “garantir a execução das ações de saúde, sejam elas prestadas através de instituições públicas ou privadas”.

Entre as principais mudanças estão a criação do Fundo Nacional de Saúde (Fonasa, na sigla em espanhol) – órgão público que administra os fundos do Estado para a saúde – e das Instituições de Saúde Previdenciária (Isapres), empresas privadas lucrativas de intermediação entre compra e venda de planos de saúde, em geral, para os grupos de alta renda e com menores riscos.

Para os assalariados que antes contribuíam aos fundos de pensão, foi fixada uma contribuição obrigatória de 2% de seu salário bruto mensal para financiar a saúde, alíquota que foi aumentando gradativamente ao longo dos anos seguintes até chegar aos atuais 7%. Caso o segurado opte, esse dinheiro pode ser direcionado para a compra de um plano de saúde comercializado por uma Isapre, que ainda cobra dos segurados taxas extras, dependendo da cobertura dos serviços contratados. “Elas se concentram nas pessoas com maiores rendas, porque cobrem uma cesta básica de serviços e para o resto você tem que fazer planos complementares, copagamentos”, explica Suelen Oliveira, professora da Universidade do Grande Rio e doutoranda da Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca (Ensp/Fiocruz).

A ideia era que gradativamente as Isapres fossem absorvendo os segurados do Fonasa, que ficaria restrito apenas aos trabalhadores de baixa renda e os chamados indigentes. Para isso, o governo Pinochet implantou alguns mecanismos de fomento ao alargamento do mercado das Isapres, eliminando barreiras de ingresso, por exemplo, de mulheres em idade fértil, por meio de subsídios pagos pelo Ministério da Saúde ao pré e pós-natal. Mas atualmente cerca de 75% dos chilenos usam o Fonasa e outros 19% utilizam os serviços prestados pelas Isapres. O restante corresponde ao sistema de saúde das Forças Armadas chilenas. “Para os militares o sistema que havia antes [do golpe] foi mantido”, destaca Suelen.

Segregação e aumento do gasto privado

A segregação por renda é a lógica do Fonasa. Nele, os segurados se dividem em categorias de acordo com o quanto ganham. No patamar mais baixo, o A, estão aqueles considerados indigentes, que acessam os serviços de saúde sem precisar contribuir. Esses têm acesso apenas ao que foi chamado de ‘modalidade de atenção institucional’, criada em 1986. Essa modalidade permite o acesso apenas aos serviços conveniados ao sistema público de saúde. Na faixa B estão aqueles que ganham até 250 mil pesos chilenos, o equivalente a pouco mais de R$ 1,3 mil. Nessa faixa, o segurado deve contribuir com o financiamento e além de gratuidade no sistema público, pode acessar a chamada ‘modalidade de livre eleição’, pela qual pode, mediante a aquisição de um ‘bônus’ (ou seja, pagando), escolher o médico, a clínica ou o hospital que lhe atenderá. Na categoria C, estão os que recebem entre 250 mil e 365 mil pesos, ou em torno de R$ 2 mil; aqui os segurados, além dos 7% de contribuição sobre o salário, precisam desembolsar 10% do valor do serviço para acessarem o sistema público de saúde, além de poderem comprar bônus na modalidade de livre escolha. Por fim, na categoria D, estão os que ganham mais do que 365 mil pesos mensais, que desembolsam 20% do valor dos serviços no sistema público e podem também acessar os bônus de ‘livre escolha’.

Como destaca a pesquisadora da Ensp/Fiocruz, Maria Eliana Labra, no artigo ‘As políticas de saúde no Chile: entre a razão e a força’, apesar dos incentivos às entidades privadas de assistência à saúde a partir do golpe civil-militar, grande parte da infraestrutura de saúde e das ações preventivas permaneceram nas mãos do setor público: em 1989, um ano antes da redemocratização, 76% da infraestrutura de maior complexidade e das hospitalizações permaneciam públicas, sendo que a totalidade das ações preventivas continuava nas mãos do setor público. Segundo a autora, a falta de investimento em infraestrutura, bem como problemas de seletividade, como a exclusão de doentes crônicos e terminais, e a não prestação de serviços de medicina preventiva, estão entre as principais críticas às Isapres. “Enquanto as Isapre drenam do setor público as contribuições dos estratos de maior renda, os serviços estatais devem atender os pacientes que as Isapre devolvem quando estes se tornam não rentáveis”, destaca.

Tudo isso, aliado à falta de investimentos do governo Pinochet em estrutura hospitalar – o percentual do gasto público em saúde destinado para investimentos caiu de 9,7% em 1974 para apenas 1,7% em 1983, segundo Labra – e à municipalização da atenção primária – com a diminuição dos recursos públicos nas cidades mais pobres –, caminhou pari passu com o aumento do gasto direto da população com a saúde, mediante contribuições e copagamentos, que chegou a 60% do financiamento do setor público da saúde em 1989 contra apenas 25% em 1974.

Atualmente, de acordo com Suelen Oliveira, após um crescimento do aporte público no sistema ao longo dos anos 2000, há um equilíbrio entre o gasto privado e o público na saúde chilena, com metade para o setor público e metade para o setor privado. “Mas há uma população muito maior no Fonasa”, lembra a pesquisadora.

Segundo um relatório da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) lançado em 2019, as famílias chilenas gastam em torno de 35,1% de sua renda com a saúde, bem acima da média observada nos países-membros: 20,6%. Também segundo a OCDE, o gasto direto com saúde per capita no Chile foi de 766 dólares em 2018, mais que o dobro do gasto médio de um brasileiro.

'No Más AFP’. Essa consigna apareceu com frequência nos cartazes de manifestantes chilenos que saíram às ruas durante a jornada de protestos do final de 2019. AFP é a sigla pela qual são conhecidas as Administradoras de Fundos de Pensão, instituições privadas criadas por Pinochet para gerir os recursos previdenciários dos trabalhadores chilenos. Quer dizer, não de todos: para os militares foi mantido o sistema anterior, administrado pelo Estado e com financiamento bipartite: dos trabalhadores e dos empregadores, no caso, o próprio Estado.

Para o restante da população, o governo ditatorial instituiu o sistema de capitalização individual. Se parece familiar, não é por acaso: esse regime constava da proposta de reforma da Previdência apresentada pelo governo do presidente Jair Bolsonaro ao Congresso no início de 2019, mas que acabou sendo rejeitada e modificada pelos parlamentares.

A previdência era parte do sistema de proteção social chileno que vinha sendo construído desde a década de 1920. Data de 1924 a Lei 4.054, que criou o Seguro Obrigatório dos Trabalhadores e possibilitou a criação de uma Caixa com financiamento tripartite entre empregados, empregadores e o Estado, que mais tarde se tornaria o Serviço de Seguro Social, institucionalizando no país um modelo solidário de previdência social.

"Os proprietários dos fundos de pensão enriqueceram sob a lógica monopolista garantida politicamente pela ditadura e imposta aos trabalhadores" - Maria Rita Loureiro

Cada um por si e o mercado contra todos

O regime de capitalização individual imposto em 1981 significou a total ruptura com esse modelo. Nele, cada trabalhador é responsável pelo financiamento de sua pensão por meio de cotizações individuais obrigatórias, correspondentes a 10% do seu salário, e também voluntárias, para aqueles com mais renda. Esse dinheiro é direcionado para um fundo gerido pelas AFPs, instituições privadas com autonomia para investi-lo no mercado financeiro. Assim, cada trabalhador, ao se aposentar, teria como pensão o valor do rendimento de sua conta individual. “É como se fosse uma poupança privada”, explica a professora da Fundação Getúlio Vargas (FGV) Maria Rita Loureiro. “Só que lá é uma coisa compulsória: se retira um percentual fixo do seu salário, que vai para o fundo administrado privadamente. E só você coloca dinheiro. O Estado não coloca nada e os empregadores tampouco”, ressalta. E completa: “Se você sai de um emprego e fica meses até arranjar um novo, esse período não entra na sua capitalização”. Por conta disso, alerta, o modelo é particularmente perverso com as mulheres que têm filhos. “Uma mulher que saiu do mercado de trabalho após ter filhos e só voltou quando a criança entrou na escola deixou de contribuir durante dois, três anos”, aponta.

Para piorar, além da contribuição compulsória, os trabalhadores têm ainda que arcar com elevadas taxas de administração cobradas pelas AFPs, que chegam a 15% sobre tudo o que é colocado nas contas individuais. “Imagine os trabalhadores de baixa renda tendo que contribuir solitariamente e ao mesmo tempo tendo que pagar uma taxa exorbitante para as administradoras?”, assinala a professora da FGV.

Pelo novo regime, coube ao Estado chileno apenas a fiscalização, assistência e garantias do sistema, como afirma o artigo ‘Reformas da Previdência Social no Chile: lições para o Brasil’, publicado em 2019 e escrito por Suelen Oliveira em conjunto com a pesquisadora da Ensp/Fiocruz Cristiani Machado, além do pesquisador da Universidade do Chile, Aléx Alarcón. “Concedeu-se às AFP a gerência dos novos afiliados da previdência, produzindo um desfinanciamento do setor público, que continuou a administrar as pensões dos antigos afiliados sem receber as contribuições dos ingressantes do sistema”, diz o artigo, que ressalta ainda que o Estado chileno assumiu diversos ônus nesse processo. “Além dos gastos devidos à transição do regime de repartição para o de capitalização individual, o Estado ficou responsável pela fiscalização [...], pelo ressarcimento em caso de falência das AFP e pela complementação para aqueles que contribuíram por meio da Pensão Mínima Garantida”, explicam os pesquisadores, fazendo referência ao aporte estatal aos trabalhadores que não conseguem pagar às AFP o equivalente a uma pensão mínima.

Quem ganha? Quem perde?

Como afirma Maria Rita Loureiro, o novo sistema foi criado com a justificativa explícita de criar um mercado de capitais no Chile. E a forma de fazê-lo em uma economia pouco industrializada como a chilena foi com os fundos de pensão. “Mas um detalhe afunda toda a retórica neoliberal: isso só foi possível porque foi feito de forma compulsória, sob um regime ditatorial”, analisa. Hoje as AFPs constituem o segundo setor mais importante da economia chilena, atrás apenas da mineração de cobre, sendo que a maioria das administradoras está sob controle de conglomerados financeiros internacionais como Metlife, dos Estados Unidos, BTG Pactual, do Brasil, e Grupo Sura, da Colômbia. “Os proprietários dos fundos de pensão enriqueceram sob a lógica monopolista garantida politicamente pela ditadura e imposta aos trabalhadores”, destaca Maria Rita.

A riqueza angariada pelas AFPs contrasta com a penúria na qual ficaram os aposentados chilenos. Segundo dados do movimento ‘No+AFP’, formado por diversas organizações sindicais que reivindicam o fim do regime de capitalização individual no Chile, a média das aposentadorias pagas pelas AFP é de apenas 38% da renda obtida pelos trabalhadores durante sua vida ativa e chega a 28% no caso das mulheres. Quatro em cada cinco aposentados vivem em condições precárias, recebendo pensões menores do que um salário mínimo.

Dados da OCDE apontam ainda que os chilenos demoram mais para se aposentar e possuem uma sobrevida menor após a saída do mercado de trabalho do que a maior parte dos países do grupo. Em 2016, os chilenos se aposentavam, em média, aos 66 anos, quase dois anos a mais do que os demais países da OCDE; além disso, a expectativa de vida após a saída do mercado de trabalho no Chile era em média de 13,1 anos para os homens e 19, 5 para as mulheres, abaixo da média encontrada nos demais países do grupo, que foi de 18,1 anos para homens e 22,6 para as mulheres.

E isso mesmo depois das reformas no sistema de previdência implementadas, após intensa mobilização social, no primeiro governo de Michele Bachelet, em 2008. Mas que não fizeram mudanças estruturais no modelo, mantendo praticamente intacto o regime de capitalização individual. A reforma criou dois benefícios focalizados nas famílias mais pobres: a Pensão Básica Solidária, direcionada aos não contribuintes do sistema, e a Contribuição Previdenciária Solidária, que substituiu a Pensão Mínima Garantida, voltada àqueles filiados do sistema privado cujas contribuições são consideradas insuficientes para sua sobrevivência.

No final de 2018, o presidente Sebastian Piñera, por sua vez, apresentou um projeto de lei de reforma do sistema de previdência, que prevê um aporte de 4% na poupança dos trabalhadores pelos empregadores, além de retirar a exclusividade das AFP na administração dos benefícios.

A eclosão das manifestações em 2019 evidenciou a urgência desse debate no país. Para Fabian Cabaluz, dois caminhos se colocam como desdobramentos da mobilização: um pela direita, autoritário, com um ‘autogolpe’ ao governo Piñera, inclusive com participação das Forças Armadas. “O que seria nefasto, mas é como tem operado a direita na América Latina”, pontua. Outra saída, segundo ele, passa pela convocação de uma Assembleia Constituinte. “É nessa que apostamos como um mecanismo de participação amplo para a definição de uma nova Constituição e o desenvolvimento de políticas sociais que deem conta dos problemas gravíssimos que acometem a sociedade chilena”, completa o pesquisador.