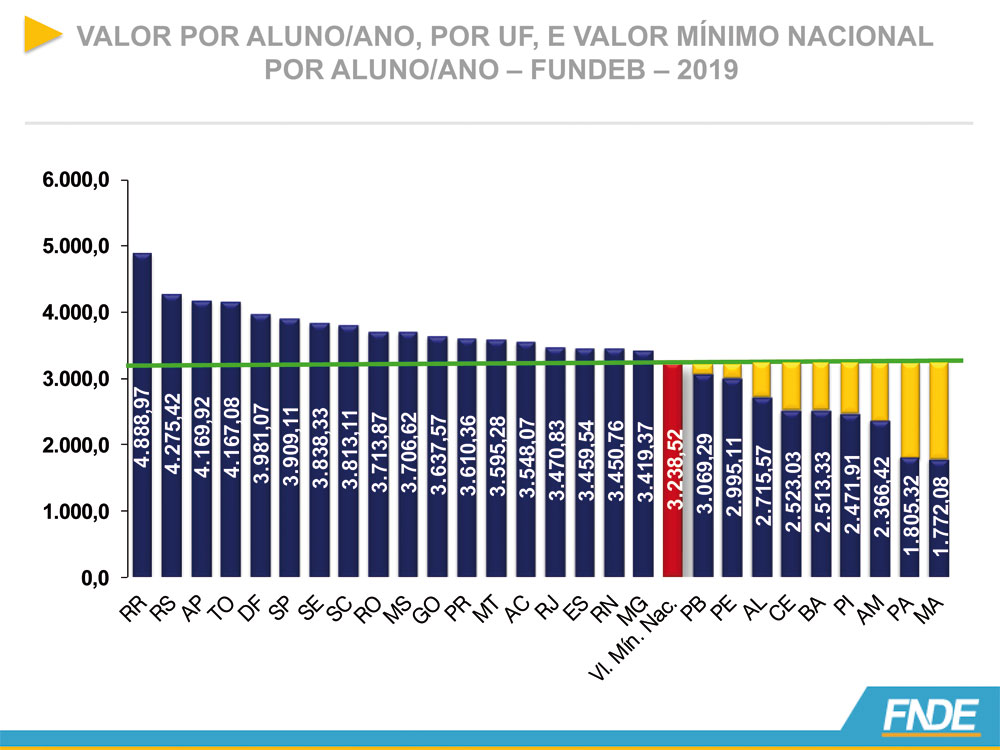

Se o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) fosse o único mecanismo de financiamento desse segmento no Brasil, seria possível dizer que, hoje, um aluno de Roraima ‘custa’, em média, R$ 4.888,97 por ano enquanto, no Maranhão, os estudantes ‘valem’ cerca de 66% desse valor: mais especificamente, R$ 3.238,52. A diferença é grande, mas seria ainda maior se o Fundeb, que em 2019 concentrou mais de R$ 140 bilhões, não existisse. Isso porque a grande inovação desse mecanismo, criado em 2006 com vencimento previsto para dezembro de 2020, foi atacar as desigualdades regionais, garantindo uma complementação de recursos do governo federal aos estados que, a cada ano, tiverem a menor arrecadação proporcional ao seu número de matrículas. Para se ter uma ideia, sem essa complementação, este ano o Maranhão teria meros R$ 1.772,08 por aluno para investir em creche, ensino fundamental e médio, educação de jovens e adultos e educação profissional. Na outra ponta, se considerarmos a arrecadação de tributos vinculados à educação que não entram na cesta do Fundeb, São Paulo sobe para o primeiro lugar no ranking, com cerca de R$ 7.500.

As desigualdades, portanto, ainda são chocantes. Pelo Fundeb, os estudantes da educação básica de Minas Gerais, por exemplo, contam com R$ 3.419,37 anuais, um valor que corresponde a menos de 70% do de Roraima. Mesmo assim, em 2019, Minas não recebeu nenhum centavo da União pelo Fundo. Este ano, o dinheiro do governo federal só foi suficiente para complementar os recursos de nove estados: Pará, Amazonas, Piauí, Bahia, Ceará, Alagoas, Pernambuco e Paraíba, além do Maranhão. “Um brasileiro no Maranhão é tratado de forma diferenciada de um brasileiro que está em São Paulo ou no Distrito Federal”, exemplifica Luiz Araújo, professor da Universidade de Brasília (UnB) e especialista em financiamento da educação.

Além das desigualdades, mesmo os cálculos mais otimistas sobre o custo de uma educação básica de qualidade mostram que, na verdade, além das diferenças regionais gritantes, falta dinheiro para quase todo mundo. O Movimento Todos pela Educação, que reúne principalmente fundações empresariais privadas sem fins lucrativos, toma como referência a definição do Plano Nacional de Educação (PNE) de que, até 2024, o Brasil deve atingir nota 6 no Ideb (Índice de Educação Básica). E calcula que, para isso, todas as redes de ensino devem dispor de pelo menos R$ 4,3 mil, em cálculos feitos com dados de 2015. Considerando só o Fundeb, em 2019, entre os estados, apenas Roraima estaria nessa situação – o segundo colocado, com maior arrecadação proporcional ao número de matrículas este ano foi o Rio Grande do Sul, com R$ 4.275,42. Já se tivermos como parâmetro os cálculos da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, a situação fica muito pior. Aplicando a fórmula do Custo Aluno-Qualidade Inicial (CAQi), a entidade calcula que o mínimo a ser investido por estudante por ano na educação básica brasileira deveria ser R$ 7.242, portanto, muito acima da realidade atual de todos os estados no Fundeb.

O fato é que, para garantir a permanência do Fundeb – e agora, sem data de vencimento –, foram postas em tramitação no Congresso Nacional três Propostas de Emenda Constitucional (PECs). Mas é consenso neste momento que apenas renová-lo, nos moldes atuais, não será suficiente. A principal mudança, contemplada nos três projetos, é o aumento da participação da União. Sobre isso, até o Ministério da Educação (MEC) concorda. Mas o consenso acaba rapidamente quando se discutem o percentual e a velocidade desse reajuste. “Deve ser saudado o fato de finalmente o governo federal reconhecer que há problemas no Fundeb, apoiar a sua prorrogação e um maior aporte da União. Eu considero isso extremamente positivo. Porém, subir de 10% para 15% é muito insuficiente”, diz Josué Modesto, secretário de educação de Sergipe, indicado como porta-voz do Conselho Nacional dos Secretários Estaduais de Educação (Consed), referindo-se à proposta que tem sido defendida pelo MEC. A Poli entrou em contato com a União dos Dirigentes Nacionais de Educação (Undime), mas não obteve resposta.

Uma conta difícil

Apesar de ser nomeado no singular, o que se conhece como Fundeb são, na verdade, 27 fundos estaduais. Embora seja o principal mecanismo de financiamento da educação básica no Brasil, é composto basicamente por recursos de impostos vinculados, em outras palavras, por aquilo que estados e municípios já são obrigados por lei a aplicar nessa área. Não há dinheiro novo, portanto, exceto a complementação da União, que corresponde a 10% do total do Fundo a cada ano e, em 2019, totalizou R$ 14 bilhões. Logo, o Fundeb não é um programa de incentivo. Sua principal função foi melhorar a distribuição dos recursos dentro dos próprios estados – fazendo com que municípios mais ricos contribuam com as cidades mais pobres – e diminuir as diferenças entre as redes estaduais, contando, para isso, com uma complementação do governo federal. Além disso, é um mecanismo de valorização dos profissionais da educação porque destina pelo menos 60% do valor recebido por cada rede para pagamento de pessoal e opera como um indexador para o reajuste do piso salarial dos professores.

Funciona assim: primeiro juntam-se os 20% da arrecadação de impostos obrigatórios de municípios e estados. Depois, divide-se esse total pelo número de matrículas daquele ente federado em todos os segmentos que compõem a educação básica: educação infantil, ensino fundamental e médio, EJA e educação profissional. Do resultado dessa conta, extrai-se o Valor Aluno Ano (VAA) de cada município e estado no Fundeb. Trata-se de uma média porque, na prática, aplica-se ainda um “fator de moderação”, uma espécie de ‘peso’, que leva em conta a diferença de custo entre os segmentos: é o reconhecimento de que um estudante da educação profissional ‘custa’ mais do que o do ensino fundamental, por exemplo.

A essa altura, você já deve ter identificado as duas variáveis que definem o quanto cada estado e município recebem a mais ou a menos de recursos do Fundo: quanto maior a arrecadação de impostos e menor o número de matrículas, mais alto o Valor Aluno Ano. E aqui ficam claras duas limitações desse modelo, observadas ao longo de todos esses anos: ele gera uma espécie de ‘concorrência’ entre os segmentos da educação básica, com prejuízo para aqueles que têm o custo mais alto, e não incentiva a ampliação do número de matrículas. José Marcelino Rezende, da Associação Nacional de Pesquisa em financiamento da Educação (Fineduca), explica que o número de matrículas só pesa favoravelmente na distribuição interna ao próprio estado mas, na realidade, se todos os municípios aumentarem o número de alunos e a arrecadação não se alterar, o per capita por estudante cai. Além disso, explica, o VAA é calculado a partir do número de matrículas do ano anterior, o que significa que cada novo estudante só poderá ser revertido em mais recursos dois anos depois. “Prefeitos e governadores descobriram que não é um bom negócio ir atrás do aluno”, resume. O pesquisador ressalta ainda que os fatores de moderação adotados hoje são “irreais”: “Uma creche custa, pelo menos, o dobro dos anos iniciais, mas no Fundeb ela vale apenas 30% a mais”, calcula. “Os gestores estão fechando escola rural. Eles fogem do aluno caro. É uma maneira de fazer o dinheiro render, mas da pior forma possível”, diz o pesquisador, citando ainda a educação especial e a EJA como segmentos que saem prejudicados nessa matemática da escassez. Por tudo isso, Marcelino defende que, no desenho do novo Fundeb, se reserve uma parte da complementação da União para ‘remunerar’ a expansão de matrículas, especialmente nesses segmentos que hoje não são incentivados.

A conta é complicada, mas a conclusão a que os estudos sobre financiamento da educação têm chegado não poderia ser mais simples: falta dinheiro da União

E assim chegamos à participação do governo federal. Só que, nesse caso, a conta é um pouco mais complicada. Primeiro, estabelece-se o valor dessa complementação: 10% da soma dos 27 fundos. Em seguida, conhecido o VAA de todos os estados no Fundo, elabora-se um tipo de ranking, para identificar aqueles que dispõem de menos recursos e que, portanto, terão prioridade em relação ao dinheiro federal. O objetivo é distribuir montantes diferentes do dinheiro da União pelo máximo possível de estados, de modo que, no final, eles atinjam a mesma cifra, que será considerada o Valor Mínimo Nacional daquele ano. Em 2019, esse piso foi de R$ 3.238,52.

Uma primeira constatação importante é que esse custo mínimo por aluno em âmbito nacional não é definido pelas necessidades das redes de ensino ou por critérios objetivos de qualidade da educação básica, mas calculado, a cada ano, levando-se em conta apenas os recursos disponíveis. “É preciso estabelecer qual o valor mínimo que o Brasil aceita para a educação básica e suprir a diferença efetiva em relação a esse valor. Essa é a discussão que o CAQi propõe”, analisa Luiz Araújo. Josué Modesto resume: “Não necessariamente aportar recursos eleva qualidade, mas o inverso não é verdadeiro. É preciso ter padrões mínimos do quanto cada rede tem que receber per capita para garantir o piso salarial dos professores, uma escola habitável etc. É a partir daí que se fazem os cálculos”.

Outra informação relevante é que o número de estados contemplados com o dinheiro da União também varia. Dos nove ‘premiados’ este ano, o último, a Paraíba, recebeu apenas R$ 169,23 por matrícula, enquanto o Maranhão, já citado nesta reportagem, ficou com R$ 1.466,54. A divisão, aqui, se dá quase na base da tentativa e erro: este ano, o 10º estado com menos recursos no ranking, portanto o candidato a ser o próximo a receber dinheiro da União, era Minas Gerais, com um VAA de R$ 3.419,37. Mas, se chegasse até ele, a conta não fecharia: o Valor Mínimo Nacional subiria para além dos R$ 3.238,52 de 2019 e os R$ 14 bilhões do governo federal não seriam suficientes para distribuir e igualar os dez estados.

Mão no bolso do governo federal

A conta é complicada, mas a conclusão a que os estudos sobre financiamento da educação têm chegado não poderia ser mais simples: falta dinheiro da União. De acordo com José Marcelino, sem considerar o salário-educação, uma contribuição social descontada da folha de pagamentos destinada exclusivamente para essa área, hoje o Brasil investe cerca de 5% do seu Produto Interno Bruto (PIB) em educação. Desses, 1,1% vêm do governo federal e os outros quase 4% ficam a cargo de estados e municípios. “O governo federal contribui muito pouco para a educação em geral. E, com a educação básica, ele contribui menos ainda”, diz. Especificamente no Fundeb, segundo o pesquisador, a União gasta hoje 0,2% do PIB. Ele reconhece que o gasto maior da União deve, de fato, ser com a educação superior, que é sua principal responsabilidade, mas defende que é necessário – e possível – ampliar significativamente esse patamar de contribuição. “O esforço de cada ente federado tem que ser proporcional à sua participação na arrecadação”, diz, lembrando que o governo federal retém cerca de 56% de toda a arrecadação tributária do país.

Pelos cálculos da Fineduca, o ideal seria que a União chegasse a investir pelo menos 1% do PIB na educação básica, o que permitiria alcançar perto de 50% de contribuição no Fundeb. Trata-se de uma meta tão ambiciosa que nenhum dos projetos de renovação do Fundo que chegaram ao Congresso hoje ousou propor. Mas chegou perto. A PEC 65/2019, apresentada pelo senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) com apoio da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, propôs dobrar a complementação da União em 2021 e ampliar 2% ao ano até alcançar 40% em 2031. A PEC 33/2019, do senador Jorge Kajuru (PSB-GO), estabeleceu 12% de complementação no primeiro ano, 15% no segundo e 30% a partir do terceiro. Já a PEC 15/2015, que está sendo discutida na Comissão Especial do Fundeb da Câmara, relatada pela Deputada Professora Dorinha (DEM-GO), propôs aumentar de 10% para 15% no primeiro ano do novo Fundeb e ampliar 1,5% por ano até atingir 30% em 2031. Apesar dessas diferenças iniciais, quando esta matéria estava sendo concluída havia informações de que o relatório da proposta da Câmara, que está mais avançada no debate, deve expressar um consenso em torno de um único projeto, prevendo uma complementação que fique no meio do caminho entre os 30% e os 40%. A reportagem tentou entrevistar a Deputada Professora Dorinha, chegou a enviar perguntas por orientação da sua assessoria de imprensa, mas não obteve resposta. O senador Flavio Arns (Rede-PR), relator da PEC 15/2019, confirmou que o relatório apresentará uma “grande elevação da complementação da União ao Fundeb”, ressaltando que o objetivo “estabelecer um campo político de consenso para agilizar ao máximo a tramitação das PECs existentes em ambas as Casas”.

Perguntado pela reportagem se apoia algum dos projetos, o MEC respondeu, via assessoria de imprensa, que a “tramitação das proposições depende dos encaminhamentos e da agenda de trabalhos do Congresso Nacional”. Sobre a complementação da União, no entanto, o Ministério afirmou, em data anterior à publicação do relatório, que sua proposta coincide com a “redação sugerida para a PEC 15/2015, aliado a uma ampliação sustentável apta a conferir maior eficácia à política pública de financiamento da educação básica”. Em apresentação feita no dia 25 de junho, durante uma audiência pública na comissão especial da Câmara que discute o Fundeb, o MEC usou os cálculos produzidos pelo Movimento Todos pela Educação para defender os 15%. E aqui, casada com uma escolha relativa à complementação da União, aparece uma outra proposta de redistribuição dos recursos.

Dividir que bolo?

O argumento do TPE, que aparece embutido na apresentação do MEC, é de que, além de pouco, o dinheiro é mal distribuído. Como você já leu acima, hoje o Valor Aluno Ano de referência para que se receba ou não complementação da União é o do estado. Uma vez estabelecido, o VAA é o mesmo para a rede estadual e para todas as redes municipais daquele estado, independentemente de quem arrecadou mais ou menos. Isso garante o caráter distributivo do Fundeb entre os municípios de um mesmo estado. O problema é que até as regiões mais ricas têm municípios carentes e vice-versa. “Um estado relativamente rico como o Paraná tem muitos municípios pobres”, exemplifica Caio Callegari, coordenador de projetos do Todos Pela Educação. Por isso, argumenta, seria mais equitativo se o dinheiro da União chegasse aos entes federativos, podendo ser destinado diretamente aos municípios com menor arrecadação, independentemente da posição do estado no ranking.

"Não adianta distribuir a miséria”

Daniel Cara

O argumento é que, ao mesmo tempo, isso aumentaria o número de entes federativos contemplados com recursos da União. “Os municípios muito pobres de Minas Gerais, Mato Grosso, Acre, passariam a receber e, portanto, você teria uma redistribuição nacional muito mais potente”, defende Caio.

Entre os entrevistados desta reportagem, ninguém discorda desse cenário desenhado. Mas há divergências principalmente sobre aquilo que se entende como prioritário para atacar o problema. “São Luiz é pobre também”, exemplifica Luiz Araújo. “Não adianta distribuir a miséria”, completa Daniel Cara, coordenador da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, defendendo que o “fator distributivo mais estrutural” que se pode alcançar com o Fundeb é ampliar significativamente os recursos do governo federal. “Todo esse debate sobre mecanismo de distribuição é também uma forma de tirar a atenção daquilo que é central: o aumento da complementação da União”, opina. Seu argumento é que, embora haja, de fato, municípios pobres de estados mais ricos que, teoricamente, precisariam mais dos recursos, o dinheiro que existe hoje não é suficiente para ninguém, portanto não é uma boa estratégia retirar recursos mesmo dos municípios mais ricos. É preciso considerar, diz, que esses grandes municípios “já fizeram toda uma previsão de leis de valorização de carreira, de pagamentos de professores, de reformas de escola” contando com os recursos que têm disponíveis. Cortar isso, mesmo em prol das cidades menores, alerta, trará novos problemas. “Todo o setor empresarial fala em combate às desigualdades, só que para distribuir a miséria. Mas, distribuindo a miséria, você não garante direito”, provoca.

Segundo Caio, também é preocupação do TPE que não haja “retrocesso educacional nas redes de ensino”. “Se você faz um processo redistributivo, pode acabar tirando recursos de governos estaduais que hoje não têm a menor condição de desinvestir em educação”, reconhece. E, para evitar isso, eles apostam em dois caminhos principais.

O primeiro é fazer essa mudança lentamente. “Um modelo de transição que mantenha a atual complementação por um tempo e vá decaindo de forma que essa queda lenta seja equilibrada pelo crescimento econômico”, explica Caio. De acordo com as simulações feitas pelo Todos pela Educação, com 15% de complementação da União, seriam necessários nove anos de transição para tornar a distribuição desses recursos mais equitativa com “perda zero para as redes estaduais e capitais”. Com 30% de participação federal, esse tempo cai para seis anos. Essas simulações, no entanto, baseiam-se em dados de 2015 dos estados e municípios. E, o que é mais importante, preveem um crescimento econômico de 2,3% do PIB brasileiro, entre 2020 e 2030, a partir de uma projeção feita pela Instituição Fiscal Independente, ligada ao Senado. Mas não faltam dúvidas sobre a razoabilidade dessa expectativa: a previsão de crescimento para 2019, que chegou a ser de 2%, hoje está em 0,8% do PIB, de acordo com projeções de várias entidades, inclusive o Fundo Monetário Internacional (FMI). A pergunta é: e se não houver crescimento econômico? Caio reconhece que, embora as apresentações públicas disponíveis do TPE falem em 2,3%, eles já estão trabalhando com projeções de 1,3% do PIB. E, nesse “cenário mais pessimista”, o tempo de transição para que não haja prejuízo às redes estaduais e grandes municípios aumenta, segundo ele, para dez anos. O problema é que, se demorar uma década e a complementação da União não subir consideravelmente no curto prazo, esses municípios que mais precisam de recursos não conseguirão chegar a 2024 com o VAA de R$ 4,3 mil – que é o que o próprio Todos pela Educação considera o mínimo para se atingir o Ideb 6, como manda o PNE. E que, vale registrar, outras entidades, como a ‘Campanha’, consideram muito insuficiente.

Para o representante da Fineduca, o caminho para tornar o Fundeb mais redistributivo sem piorar a situação atual de nenhuma rede é ‘mudar a regra’ apenas para o dinheiro a mais que a União investir. Na prática, isso significa que os 10% de complementação que existem hoje continuariam sendo distribuídos pela regra atual, de modo que nenhum estado ou município, mesmo ‘rico’, seja desfinanciado nem agora, nem depois. Novos desenhos que permitam a destinação de recursos federais diretamente aos municípios mais pobres se dariam somente com o dinheiro a mais que for comprometido pelo governo federal. Josué Modesto concorda, dizendo que esta proposta atende aos interesses e preocupações do Consed ao garantir que “não haverá prejuízo para quem hoje está acima do mínimo”. “É difícil fazer transição brusca porque mesmo entre quem está recebendo recurso per capita mais elevado, a maior parte disso está comprometida com pagamento salarial”, argumenta.

O segundo caminho apontado pelo Todos pela Educação para se atingir o que eles consideram uma maior equidade na distribuição dos recursos passa pelo debate sobre o volume de contribuição de todos os entes federados, e não apenas do governo federal. “A gente então vai só pedir que o governo federal participe mais? Isso é toda a tônica do [caráter] mais redistributivo do novo Fundeb?”, questiona Caio, que completa: “O governo federal também está falando que não tem dinheiro, está em profundo ajuste fiscal”. Uma das “distorções” do atual modelo, segundo o assessor do ‘Todos’, é que não se levam em conta nos cálculos de maior igualdade os recursos tributários que os municípios têm fora do Fundeb. “Alguns municípios têm grandes arrecadações de IPTU, de ISS, de ITBI ou do ICMS – porque nem todo ICMS entra no Fundeb. E esses municípios acabam sendo beneficiados com o Fundeb embora tenham muito dinheiro fora”, argumenta.

O pesquisador da Fineduca discorda. Sua primeira ponderação é que boa parte dos cálculos que tentam mostrar o volume de dinheiro extra-Fundeb dos municípios acabam juntando, no bolo, recursos “carimbados”, que já são de uso obrigatório, como aqueles que vêm do salário-educação, utilizado para gastos como alimentação e uniforme escolar. Segundo ele, muitas vezes entra nessa conta também o reforço que vem do governo federal como, por exemplo, o material recebido pelo Programa Nacional do Livro Didático. “Assim você enriquece artificialmente o município”, diz Marcelino. Mas o principal argumento, segundo ele, é que o número de cidades que, de fato, contam com altos recursos próprios extra-Fundo é muito pequeno. “Quando você olha as propostas de novo Fundeb que estão circulando, percebe que ‘o grande olho’ está sobre a receita própria dos municípios, que é a arrecadação de IPTU, ISS etc. Parece muito dinheiro. Mas por que isso não resolve a questão do Fundo? Porque ele fica restrito a cerca de 500 municípios”, explica. E exemplifica: “Rio de Janeiro e São Paulo arrecadam muito de receita própria, mas 90% dos municípios brasileiros não arrecadam praticamente nada”.

Marcelino não nega que esse seja um elemento importante na discussão do Fundeb, mas alerta que está longe de resolver a questão. E resume: “Dá para colocar mais um pouco de recursos dos municípios no Fundo? Dá, mas isso não refresca”. Sobre os estados, sua posição, como pesquisador, é que não é possível aumentar a participação, primeiro porque eles já bancam as universidades estaduais, e segundo porque, diferente dos municípios, na esfera estadual a cesta que compõe o Fundeb envolve todos os impostos. “Resumindo: ou o governo federal muda o seu papel no financiamento da educação básica ou não tem conversa”, diz.

Mas tem dinheiro?

O debate sobre como e, principalmente, com quanto a União deve participar do financiamento da educação básica não vem de hoje: segundo Luiz Araújo, que acompanhou todo o processo de discussão e aprovação do Fundeb, ele estava presente já na origem da medida. O professor lembra que, naquela época, diferente do que acontece agora, a proposta de criação do Fundo partiu do Executivo – tal como tinha sido antes com o Fundef, que financiava só o ensino fundamental –, mas o projeto original era de que o governo federal participasse com um valor fixo, corrigido pela inflação. Foi no debate no Congresso, e com ampla mobilização social, diz, que se chegou à fixação de um percentual.

Tantos anos depois, em audiência sobre o tema na Câmara dos Deputados, o ministro da Educação, Abraham Weintraub, foi enfático ao afirmar que qualquer aumento da participação da União acima dos 15% que o governo propõe só pode ser discutido “mais para frente”, e dependendo da situação fiscal do país. Além disso, uma preocupação manifestada por vários entrevistados desta reportagem é garantir que, para aumentar a sua participação no Fundeb, o governo federal não retire recursos de outros programas que são destinados a estados e municípios. “Trocar seis por meia dúzia não me parece bom. Tirar recursos que hoje são dos programas geridos pelo FNDE [Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação] e repassar direto para o Fundeb não é exatamente o que nós gostaríamos”, alerta o representante do Consed. Embora num cenário de poucos recursos qualquer tostão faça falta, a realidade é que a maior parte do que o governo federal manda hoje para estados e municípios é dinheiro carimbado, referente à parcela do salário-educação que fica na União para ser distribuída, e que não pode mesmo ser desviada para o Fundeb. As iniciativas voluntárias de fomento, como o Pnate, que financia o transporte escolar, existem cada vez em menor número, pondera Luiz Araújo.

O discurso da “responsabilidade fiscal” também está presente no desenho defendido pelo Todos pela Educação, de um aumento escalonado de 1,5% ao ano chegando a 30% em 2031. Ao comentar a PEC 65/2019, que estabelece 40% ao final de dez anos, Caio Callegari reconhece que “quanto maior a complementação, melhor”, mas ressalva: desde que “haja dinheiro”. E há?

Para Daniel Cara, essa é uma “falsa questão” que joga para a sociedade civil e para o Congresso um problema que é do Executivo. Mesmo assim, atores envolvidos nesse debate têm feito o esforço de propor fontes alternativas para essa ampliação de gastos. O uso de dinheiro dos royalties do petróleo, da venda de ações do BNDES-Par, das subsidiárias das estatais que eventualmente sejam privatizadas e de um fundo de imóveis da União são algumas das sugestões apresentadas pelo estudo do Todos pela Educação. O problema, diz o coordenador da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, é que, embora seja bem-vindo, por exemplo, que o dinheiro de imóveis públicos venha para a educação, esses recursos de patrimônio não são permanentes. E o Fundeb é. Por isso, defende, a saída é aumentar a arrecadação, mexendo no atual modelo de tributação.

Esse é o caminho que tem sido apontado também pelo senador Flavio Arns (Rede-PR). Primeiro, ele alerta que é preciso ter uma maior “eficiência na arrecadação” geral, referindo-se, por exemplo, a municípios que cobram alíquotas muito baixas de alguns impostos. Já sobre a complementação da União, ele tem apresentado uma proposta bem concreta: voltar a tributar lucros e dividendos de pessoa física, o que, pelos seus cálculos, traria em torno de R$ 120 bilhões por ano aos cofres públicos. “São 500 mil pessoas que têm rendimentos mensais de lucros de R$ 350 mil ou mais por mês e não pagam imposto de renda! Isso é muito mais importante do que a reforma da Previdência”, argumenta, explicando que essa mudança não requer a aprovação de nenhuma reforma tributária para acontecer. “Basta haver uma decisão política do governo”, diz.

Comentários

Enfim como sempre a minoria